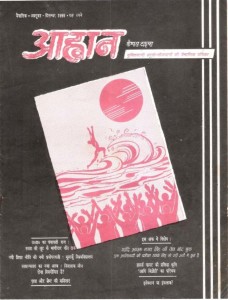

विकास करता भारत! मगर किसका??

शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आम आदमी के लिए उच्चशिक्षा आकाश-कुसुम की अभिलाषा के समान है। बारहवीं पास करने वाले सारे बच्चों में से केवल 7 प्रतिशत उच्च शिक्षा तक पहुँच पाते हैं। बड़े घर के बच्चे ही ऊँचे पद और ऊँची शिक्षा पा रहे हैं। 84 करोड़ ग्राहक जो 20 रुपये प्रति दिन की आय पर जीते हैं उसके लिए ‘जागो ग्राहक जागो’ नारे के बदले ‘भागो ग्राहक भागो’ होना चाहिए! सर्वशिक्षा अभियान के ‘सब पढ़ें, सब बढ़ें’ की जगह सही नारा होना चाहिए ‘कुछ पढ़ें, कुछ बढ़ें और बाकी मरें’! मनरेगा के तहत जो रोज़गार की बात सरकार करती है वह सरासर मज़ाक है। मनरेगा वास्तव में गाँवों में मौजूद नौकरशाही के लिए कमाई करने का अच्छा ज़रिया है। इसकी सच्चाई लगभग सभी राज्यों में उजागर हो चुकी है। दरअसल सरकार और व्यवस्था की चाकरी करने वाले मीडिया के ‘‘विकास’’ का सारा शोरगुल इस व्यवस्था द्वारा पैदा आम जन के जीवन की तबाही और बरबादी को ढकने के लिए धूम्र-आवरण खड़ा करता है। विकास के इन कथनों के पीछे अधिकतम की बर्बादी अन्तर्निहित होती है।