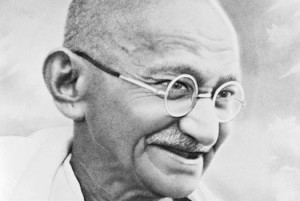

गाँधी: एक पुनर्मूल्यांकन

कात्यायनी

विगत 9 सितम्बर 2014 के ‘जनसत्ता’ के सम्पादकीय पृष्ठ पर सुधांशु रंजन ने ‘महात्मा गाँधी बनाम चर्चिल’लेख में गाँधी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों का प्रसंग एक बार फिर उठाया है। लेखक के अनुसार, आम लोगों की दृष्टि में विवादास्पदता के बावजूद, ‘ गाँधी का यह प्रयोग नायाब था, जिसे सामान्य मस्तिष्क नहीं समझ सकता’ और सत्य का ऐसा टुकड़ा उनके पास था जिसने उन्हें इस ऊँचाई पर पहुँचा दिया।’

विगत 9 सितम्बर 2014 के ‘जनसत्ता’ के सम्पादकीय पृष्ठ पर सुधांशु रंजन ने ‘महात्मा गाँधी बनाम चर्चिल’लेख में गाँधी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों का प्रसंग एक बार फिर उठाया है। लेखक के अनुसार, आम लोगों की दृष्टि में विवादास्पदता के बावजूद, ‘ गाँधी का यह प्रयोग नायाब था, जिसे सामान्य मस्तिष्क नहीं समझ सकता’ और सत्य का ऐसा टुकड़ा उनके पास था जिसने उन्हें इस ऊँचाई पर पहुँचा दिया।’

बेशक इतिहास का कोई भी जिम्मेदार अध्येता गाँधी के ब्रह्मचर्य-प्रयोगों पर उस तरह की सनसनीखेज, चटखारेदार चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, जैसी वेद मेहता से लेकर दयाशंकर शुक्ल ‘सागर’ आदि लेखक अपनी पुस्तकों में करते रहे हैं। लेकिन किसी इतिहास-पुरुष के दृष्टिकोण में किसी भी प्रश्न पर यदि कोई अवैज्ञानिकता या कूपमण्डूकता होगी, तो इतिहास और समाज के गम्भीर अध्येता निश्चय ही उसकी आलोचना करेंगे।

यहाँ प्रश्न यह है ही नहीं कि गाँधी के ब्रह्मचर्य-प्रयोगों के पीछे ब्रह्मचर्य की शक्ति और न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज पर पड़ने वाले उसके सकारात्मक प्रभाव पर गाँधी की गहरी आस्था थी। गाँधी की आस्था से उनके प्रयोग के वस्तुगत प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। असर इस बात से पड़ता है कि उनके प्रयोग का आधार वैज्ञानिक था अथवा अवैज्ञानिक। मानव शरीर का और काम भावना के मूल उद्गम का आज तक जितना भी अध्ययन हुआ है, वह यही बताता है कि ब्रह्मचर्य और उसकी शक्ति एक धार्मिक मिथकीय बकवास है। स्त्री-पुरुष के बीच आकर्षण और यौन-सम्बन्ध नितान्त स्वस्थ, सहज और विज्ञान-सम्मत होता है। हाँ, इन सम्बन्धों के सामाजिक नियमन से उद्भूत नैतिक पहलू भी समाज के स्वस्थ-स्वाभाविक अस्तित्व और विकास के लिए उतने ही जरूरी हैं। समाज और मानव-चेतना के विकास के साथ ही इस सामाजिक नियमन और नैतिकता का भी विकास हुआ है, जिसका अध्ययन नृतत्वशास्त्र, सामाजिक इतिहास और नीतिशास्त्र के दायरों में काफी हुआ है।

यौनिक आकर्षण के वैज्ञानिक कारणों की समझ नहीं होने और धार्मिक संस्कारों की भयजनित कुण्ठा के कारण पिछले देशों के बंद समाजों के स्त्री-पुरुषों की भारी आबादी अपने चेतन-अवचेतन मन में तरह-तरह की मानसिक रुग्णताओं को पाले हुए पूरा जीवन बिता देती है तथा अपराध-बोध और ग्लानि उनके व्यक्तित्व की सर्जनात्मकता की धार को कुंद-भोथरा बनाती रहती हैं।

गाँधी का व्यक्तित्व विराट था और उसके व्यक्तित्व और चिन्तन के अन्तरविरोध भी उतने ही गहरे थे। दार्शनिक स्तर पर उनका चिन्तन रस्किन, थोरो और तोल्स्तोय की जमीन पर खड़ा था, लेकिन इन चिन्तकों के मानवतावादी यूटोपिया को भारतीय रूपरंग में ढालते हुए गाँधी ने हिन्दू धर्म की पारम्परिक कूपमण्डूकताओं, अंधविश्वासों, संकीर्णताओं से उसे सराबोर कर दिया था। वह अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे और आचरण से एक उदार हिन्दू थे। चातुर्वर्ण्य को वे आदर्शीकृत करके सामाजिक श्रम-विभाजन के रूप में स्थापित करना चाहते थे और अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते थे। जाहिर है कि यह एक उदार हिन्दू का यूटोपिया था। व्यवहारत: धर्म के उदारीकरण की नेक से नेक कोशिश धर्म के सामाजिक आधार और स्वीकार्यता को ही मजबूत बनाती है और अमली तौर पर हमारे सामाजिक जीवन में धर्म के दखल (चाहे जितने भी उदार रूप में) जब बढ़ती है तो अंततोगत्वा धार्मिक वर्जनाओं, रूढ़ियों और संस्कारों के दबाव कठोर और कट्टर रूप में ही सामने आते हैं, जिनके सर्वाधिक शिकार शोषित-उत्पीडि़त आम आबादी और स्त्रियाँ ही होती हैं। गाँधी धर्मनिरपेक्षता की जगह सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। एक बहुधार्मिक समाज में सामाजिक-राजनीतिक दायरों से धर्म को यदि पूरी तरह अलग नहीं किया जाये, तो सर्वधर्म समभाव की लाख दुहाई देने के बावजूद, बहुसंख्या के धर्म का प्रभाव अन्ततोगत्वा वर्चस्वकारी रूपों में सामने आयेगा ही, और वस्तुगत तौर पर धार्मिक बहुसंख्यावाद की ज़मीन मजबूत होगी ही।

गाँधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा उत्पादन की पिछड़ी हुई पुरानी तकनीक के आधार पर स्वावलम्बी-स्वायत्त ग्राम समुदायों की अर्थव्यवस्था का यूटोपिया पेश करती थी, लेकिन सामंती भूस्वामियों से बलात् भूस्वामित्व छीनने के बजाय वे उन्हें समझा-बुझाकर कायल करने के पक्षधर थे। इसी कारण से, एक ओर तो काश्तकार किसानों की पिछड़ी चेतना वाली, धर्मभीरु और ज़मीनों का मालिक बनने की आकांक्षी भारी आबादी गाँधी के पीछे लामबंद हुई, दूसरी ओर किसान विद्रोहों की संभावना से भयभीत सामंतों को भी गाँधी का यूटोपिया फिलहाली तौर पर अपने लिए मुफीद जान पड़ा और गाँधी उनके खुले विरोध को रोक पाने में काफी हद तक सफल रहे। देश के बहुतेरे सामंत कांग्रेस में शामिल भी हुए या कम से कम उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि स्वाधीनता यदि गाँधीवादी नेतृत्व में हासिल होगी तो बलात् उनकी भूसम्पत्ति छीनी नहीं जायेगी और यदि भूमि-सुधार किसी रूप में होंगे भी तो उनके हितों की हिफाज़त का पूरा खयाल रखा जायेगा।

गाँधी श्रम और पूँजी के बीच के अन्तरविरोध को हल करने की स्वाभाविक क्रान्तिकारी प्रक्रिया को अपनाने के बजाय उनके बीच सामंजस्य का सिद्धान्त प्रस्तुत करते थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त पूँजीपतियों को इस बात का कायल करने की बात करता था कि वे स्वयं को सामाजिक सम्पदा का ट्रस्टी और मज़दूरों का संरक्षक/अभिभावक समझें। जाहिर है कि दार्शनिक स्तर पर बहुत भोंड़े किस्म के प्रत्ययवादी होने के साथ ही गाँधी राजनीतिक अर्थशास्त्र का ककहरा भी नहीं जानते-समझते थे। मार्क्सवाद तो उन्होंने एकदम पढ़ा ही नहीं था ( इसीलिए समाजवाद और कम्युनिज़्म की उन्होंने जहाँ कहीं भी आलोचना की है, वह बेहद चलताऊ और सतही अनुभववादी किस्म की थी ), एडम स्मिथ और रिकार्डो के क्लासिकी बुर्जुआ राजनीतिक अर्थशास्त्र से भी उनका कोई परिचय नहीं था। अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं से प्रस्थान करने और पूँजीवाद को उत्पादन का एक शाश्वत और प्राकृतिक रूप मानने के बावजूद क्लासिकी बुर्जुआ राजनीतिक अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ‘मूल्य के श्रम सिद्धान्त’ (लेबर थियरी ऑफ वैल्यू) की खोज। गाँधी ने अगर इसका थोड़ा भी अध्ययन किया होता तो ट्रस्टीशिप के अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन कत्तई नहीं करते।

गाँधी उत्पादक शक्तियों के निरंतर विकास और तदनुरूप उत्पादन-सम्बन्धों में बदलाव के साथ युग-परिवर्तन की ऐतिहासिक गति की कोई समझ नहीं रखते थे। पूँजीवाद की तमाम विभीषिकाओं के लिए गाँधी उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और माल-उत्पादन (मुनाफे के लिए उत्पादन) को जिम्मेदार मानने की जगह कारखाना-उत्पादन में उन्नत तकनोलॉजी, मशीनों और स्वचालन को जिम्मेदार मानते थे और इसके विकल्प के तौर पर छोटे पैमाने के उत्पादन (हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, ग्रामीण किसानी अर्थव्यवस्था) पर बल देते थे। हालाँकि उनके इस सिद्धान्त और व्यवहार का एक अहम अन्तरविरोध यह था कि भारत के जो बड़े पूँजीपति कांग्रेस के और गाँधी की विभिन्न संस्थाओं के वित्तपोषक थे, उनमें से एक को भी गाँधी छोटे पैमाने के उत्पादक उपक्रमों की ओर नहीं मोड़़ सके। उल्टे गाँधी के जीवनकाल में कांग्रेस समर्थक भारतीय पूँजीपतियों के स्वामित्व वाले बड़े उद्योगों का लगातार तेज गति से विकास हुआ। बहरहाल, सिद्धान्त और व्यवहार के इस अन्तरविरोध को दरकिनार करके हम गाँधी के इस आर्थिक चिन्तन की पड़ताल करें। विज्ञान और तकनोलॉजी का विकास उत्पादक शक्तियों के निरंतर विकास की नैसर्गिक प्रक्रिया का अंग है जो मानव सभ्यता के प्रारम्भ काल से ही निरंतर जारी है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य सुनिश्चित उत्पादन-सम्बन्धों में बँधते हैं और यही उत्पादन सम्बन्ध जब उत्पादक शक्तियों के विकास को अवरुद्ध करने लगते हैं तो उत्पादक शक्तियाँ उन्हें नष्ट कर नये उत्पादन-सम्बन्धों का निर्माण करती हैं और इतिहास नये युग में प्रवेश करता है। इतिहास की इसी स्वाभाविक गति से सामन्ती उत्पादन-सम्बन्धों को तोड़कर पूँजीवादी उत्पादन-सम्बन्ध अस्तित्व में आये। पूँजीवाद के अन्तर्गत समस्या वे मशीनें नहीं हैं जो सामूहिक तौर पर लोगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन में सक्षम बनाती हैं, बल्कि समस्या उत्पादन और वितरण के वे सम्बन्ध हैं जिनके अन्तर्गत उत्पादन के साधनों के स्वामी सामाजिक उपयोगिता को नहीं बल्कि मुनाफे को केन्द्र में रखकर उत्पादन करते हैं, नयी-नयी मशीनों का इस्तेमाल केवल उत्पादक वर्गों से ज्यादा से ज्यादा अधिशेष निचोड़ने और मुनाफे की दर को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा लूट की आपसी होड़ में युद्धों और पर्यावरण की तबाही को जन्म देते हैं। पनचक्की, करघा, रहट आदि भी मशीनें ही हैं, फर्क बस यह है कि वे पुराने ज़माने की मशीनें हैं। गाँधी पूँजीवाद की आन्तरिक गतिकी को नहीं समझ पाने के कारण, तमाम पूँजीवादी विभीषिकाओं का कारण मशीनों और स्वचालन को मान बैठते थे और इतिहास के चक्के को ठेलकर पीछे ले जाने की वकालत करते थे। यह एक प्रतिक्रियावादी यूटोपिया था। गाँधी से काफी पहले, ऐसा ही यूटोपियाई नज़रिया उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में स्विस अर्थशास्त्री सिसमोंदी ने और फिर फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जोसेफ प्रूधों ने (गाँधी से अधिक परिष्कृत तर्कों के साथ) प्रस्तुत किया था और फिर इन्हीं विचारों का नया संस्करण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रूस में नरोदवादियों ने प्रस्तुत किया था। निम्नपूँजीवादी दृष्टिकोण से पूँजीवाद की समालोचना प्रस्तुत करने वाला सिसमोंदी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद (रोमैण्टिसिज़्म) का एक ‘टिपिकल’ प्रतिनिधि था जो मानता था कि पूँजीवाद के अन्तर्गत मेहनतकश जनता की तबाही और आर्थिक संकट अपरिहार्य हैं, लेकिन पूँजीवाद के बुनियादी अन्तरविरोधों और आन्तरिक गतिकी को नहीं समझ पाने के कारण, समाधान के तौर पर वह छोटे पैमाने के उत्पादन की ओर लौटने की बात करता था और इसतरह इतिहास-चक्र को पीछे की ओर लौटाने का नुस्खा सुझाने लगता था। सिसमोंदी, प्रूधों और नरोदवादियों के विचारों की विस्तृत आलोचना मार्क्स-एंगेल्स, प्लेखानोव और लेनिन ने प्रस्तुत की थी। निम्न-पूँजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के इन प्रतिनिधियों का पद्धतिशास्त्र द्वैतवादी और सारसंग्रहवादी तथा दृष्टिकोण प्रत्ययवादी था। सामाजिक उत्पादन-प्रणाली के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को नहीं समझ पाने के कारण ये अर्थशास्त्री उसकी बुनियाद ”अच्छा” और ”न्याय” जैसे नैतिक आदर्शों में ढूँढ़ने की कोशिश करते थे। उनके इस प्रतिक्रियावादी यूटोपिया के बरक्स यूटोपियाई समाजवादियों का यूटोिपया प्रगतिशील था जो मानता था कि मेहनतकश जनता का उसके श्रम के सम्पूर्ण उत्पाद पर अधिकार है और इसी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए सामाजिक ढॉंचे का पुनर्गठन अनिवार्य है। गाँधी का यूटोपिया सिसमोंदी और प्रूधों के प्रतिक्रियावादी यूटोपिया का एक भोंडा भारतीय संस्करण था। आगे चलकर चरणसिंह ने अपनी पुस्तकों’गाँधियन पाथ’ और ‘इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डिया’ में इसी गाँधीवादी यूटोपिया को अधिक परिष्कृत ढंग से प्रस्तुत किया लेकिन वे भी सिसमोंदी और नरोदवादियों के तर्कों से रंचमात्र भी आगे नहीं बढ़ पाये।

अब हम गाँधी के अहिंसा के सिद्धान्त पर आते हैं। इतिहास के तथ्य इस सत्य की गवाही देते हैं कि नयी सामाजिक व्यवस्था के जन्म में बल की भूमिका हमेशा से धाय की होती रही है। हेराल्ड लास्की के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा जा सकता है कि हर राजनीतिक-सामाजिक ढाँचागत बदलाव में हिंसा या हिंसा का तथ्य (फैक्ट ऑफ वॉयलेंस) अन्तर्निहित होता है। हर सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को शासक वर्ग के हितों की दृष्टि से राज्यसत्ता ही संचालित और नियंत्रित करती है। सामाजिक-आर्थिक ढाँचों को बदलने का काम शासित वर्ग पुरानी राज्यसत्ता का बलात् ध्वंस करके और नयी राज्यसत्ता का निर्माण करके ही कर सकते हैं। गाँधी के चिन्तन में सामाजिक संरचना और राज्यसत्ता के वर्ग चरित्र की ऐतिहासिक समझ नहीं थी। उनकी यह समझ थी कि कुछ सुनिश्चित आदर्शों को शासन करने वाले लोग यदि निजी जीवन की तरह सार्वजनिक जीवन में भी लागू करें तो आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। उनका प्रत्ययवादी चिन्तन समाज विकास के सुनिश्चित वस्तुगत नियमों की अनदेखी करके उसके अमूर्त नैतिक आदर्शों और उनका अनुपालन करने वाले व्यक्तियों के आचरण द्वारा संचालित और नियंत्रित होने में विश्वास रखता था और निजी जीवन के स्पेस और राजनीतिक जीवन के सार्वजनिक स्पेस के अन्तर को पूरी तरह मिटा देता था। गाँधी का इतिहास-बोध मूलत: धार्मिक विश्व-दृष्टिकोण पर आधारित था जो अमूर्त-निरपेक्ष नैतिक आदर्शों और उनका पालन करने वाले नायकों को इतिहास की चालक शक्ति के रूप में देखता था। यही कारण है कि अपने आन्तरिक तर्क और व्यवहार में उनका अहिंसा का सिद्धान्त तमाम अन्तरविरोधों के मकड़जाल में उलझ जाता था। स्वयं गाँधी ही इस बात को मानते थे कि हिंसा का मतलब केवल रक्तपात ही नहीं होता, किसी भी रूप में यदि दबाव और बलप्रयोग किया जाता है तो वह हिंसा है। अहिंसा का सिद्धान्त केवल नैतिक दृष्टि से कायल कर देने या हृदय-परिवर्तन को ही सही ठहराता है। सत्याग्रह और उपवास को गाँधी इसीका साधन मानते थे। लेकिन व्यवहारत: गाँधी की राजनीति आद्यंत ‘समझौता-दबाव-समझौता’ की राजनीति ही बनी रही। गाँधी के ही नेतृत्व में किसी आन्दोलन ने अंग्रेजों को यदिद रियायतें देने के लिए बाध्य किया तो इसका कारण अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन या नैतिक पराजय का अहसास नहीं था, बल्कि किसी संभावित देशव्यापी जनउभार और परिणतियों का भय था। अंग्रेज इस देश को हृदय-परिवर्तन या नैतिक पराजय के कारण छोड़कर नहीं गये, बल्कि उसके पीछे तत्कालीन विश्व-परिस्थितियों का और देशव्यापी उग्र जनसंघर्षों का बाध्यताकारी दबाव था। उपनिवेशवादी इस बात को समझ चुके थे कि यदि अब भी वे भारतीय बुर्जुआ वर्ग की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरित करके भारत को राजनीतिक आजा़दी नहीं देंगे तो उन्हें किसी उग्र जनक्रान्ति का सामना करना पड़ेगा।

अतीत में भी गाँधी का व्यवहार हमेशा उनके अहिंसा सिद्धान्त के अनुरूप नहीं दीखता। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय गाँधी ने बोअर युद्ध में जब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का सक्रिय समर्थन किया था, उस समय रस्किन और तोल्स्तोय के प्रभाव में वे अहिंसा के सिद्धान्त को अपना चुके थे। 1906 में जुलू विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल रहे उपनिवेशवादियों का साथ देने और ”उपनिवेश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए” उन्होंने सभी भारतीयों का आह्वान किया था और उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए औपनिवेशिक शासकों ने उन्हें ‘सार्जेण्ट मेजर’ भी नियुक्त किया था। इन दोनों प्रसंगों में तब गाँधी का तर्क यह था कि ऐसा करना शासन के प्रति प्रजा के कर्तव्य का नैतिक तकाजा था। बाद में 1920 में अपनी आत्मकथा में जुलू विद्रोह के दमन में अपनी भूमिका पर लीपापोती करते हुए गाँधी ने लिखा था : ”जुलू लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने किसी भारतीय को नुकसान नहीं पहुँचाया था। स्वयं ‘विद्रोह’ के बारे में भी मेरे सन्देह थे।” उन्होंने यह दावा भी किया कि, ”मेरा हृदय जुलू लोगों के साथ था।” सत्ता के प्रति निष्ठा को जनता का कर्तव्य मानने वाला गाँधी का सिद्धान्त उस स्थिति में भी इस कर्तव्यपालन पर बल देता था, जबकि सरकार जनता द्वारा चुनी गयी न हो। इस मायने में जनवाद की गाँधी की समझ नितान्त बोदी थी और वॉल्तेयर, दिदेरो, रूसो, टॉमस पेन, बेंजामिन फ्रेंकलिन,वाशिंगटन, जैफर्सन आदि के राजनीतिक दर्शन से उनका कोई लेना-देना नहीं था। यही नहीं, बाद की कई घटनाएँ भी बताती हैं कि राज्यसत्ता के प्रति नागरिेक की निष्ठा के अपने इस सिद्धान्त को गाँधी अपने अहिंसा सिद्धान्त के ऊपर रखते थे। पहले विश्वयुद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज सरकार के सभी युद्धकालीन प्रयासों का एक वफादार प्रजा के रूप में पूरा समर्थन दिया, यहाँ तक कि 1918 में अंग्रेजों की सहायता के लिए धन तथा सेना भरती हेतु आदमी जुटाने के लिए गाँव-गाँव का दौरा भी किया। फिर द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद, जुलाई, 1940 में अपने पूना अधिवेशन में कांग्रेस ने इस शर्त पर ब्रिटिश युद्धप्रयास का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जायेगी। यानी स्वतंत्रता की शर्त पर गाँधी साम्राज्यवादी युद्ध की भीषण हिंसा में एक साम्राज्यवादी शक्ति के पक्ष से भागीदारी के लिए तैयार थे। फिर सोवियत संघ पर जर्मनी के हमले के बाद युद्ध का चरित्र बदल गया और विश्व स्तर के अन्तरविरोधों से गलत ढंग से अपने कार्यभार निगमित करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को युद्धकाल के दौरान स्थगित करने का निर्णय लिया। भारतीय बुर्जुआ वर्ग को सत्ता-प्राप्ति के लिए उपनिवेशवादियों पर निर्णायक दबाव बनाने का यह उचित अवसर लगा और जुलाई, 1942 की वर्धा बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति ने ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ का प्रस्ताव पारित किया। तब गाँधी ने यह घोषणा की थी कि यह आन्दोलन, जो व्यापक नागरिक अवज्ञा आन्दोलन का रूप लेगा, अहिंसा की सीमाओं के बाहर भी जा सकता है। 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन के दौरान छिटपुट हिंसा की बहुतेरी घटनाएँ घटी, लेकिन चौरीचौरा काण्ड के बाद सत्याग्रह वापस लेने वाले गाँधी ने इस बार आन्दोलन वापस नहीं लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अहिंसा गाँधी के लिए सिद्धान्त से अधिक रणनीति का प्रश्न था। जनान्दोलनों के दौरान यदि हिंसा नियंत्रित हो और राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व पर कांग्रेसी वर्चस्व को कोई खतरा न हो (कम्युनिस्टों की चुनौती उससमय सामने नहीं थी), तो गाँधी को हिंसा से विशेष परहेज नहीं था।

एक बात और गौरतलब है। गाँधी प्रजानिष्ठा के सिद्धान्त के तहत शासक वर्ग की हिंसा के पक्ष में तो कई बार खड़े हुए, लेकिन क्रान्तिकारी हिंसा उन्हें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं थी। गाँधी-इरविन समझौते के दौरानभगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी रुकवाने के लिए अनुकूल स्थिति होने पर भी दबाव न बनाना एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है, जो गाँधी के राजनीतिक व्यवहार पर गम्भीर प्रश्न खड़े करता है। जो गाँधी क्रान्तिकारियों की हिंसात्मक कार्रवाइयों के कटु आलोचक थे, उन्होंने क्रान्तिकारियों को फाँसी देने वाली शासक वर्ग की हिंसा के विरुद्ध आन्दोलन करना तो दूर, कोई आलोचनात्मक वक्तव्य तक नहीं दिया। चन्द्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेण्ट के विद्रोह की और 1946 के नौसेना विद्रोह की भी उन्होंने कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी। मज़दूर हड़तालों को वे हिंसात्मक कार्रवाई मानते थे और शुरू से ही उनका विरोध करते आये थे। फिर भी हम यह नहीं मानते कि गाँधी एक पाखण्डी व्यक्ति थे। अहिंसा-सिद्धान्त में उनकी गहरी आस्था थी, लेकिन राजनीतिक व्यवहार के दौरान इसी को लेकर वे सर्वाधिक अन्तरविरोधों के शिकार होते थे और जब चुनने का सवाल आता था तो एक कुशल व्यवहारवादी (प्रैग्मेटिस्ट) बुर्जुआ राजनीतिज्ञ की तरह वे सिद्धान्त की जगह उस व्यवहारिकता को प्राथमिकता देते थे जो बुर्जुआ वर्गहित की दृष्टि से हालात का तका़जा़ होता था। राजनीति की दुनिया ठोस व्यवहार की दुनिया होती है। सिद्धान्तों के अमूर्त अन्तरविरोध वहाँ दिन के उजाले की तरह साफ हो जाते हैं और विशेष वर्गहित का दबाव किसी इतिहास-पुरुष को भी अमूर्त आदर्शों को तिलांजलि देकर ठोस व्यवहार की ज़मीन पर उतरने के लिए बाध्य कर देता है। गाँधी यदि साहित्यकार होते, तो शायद भारत के तोल्स्तोय होते। तोल्स्तोय यदि भारत में पैदा होकर (और हिन्दू के रूप में पैदा होकर) राजनीति की दुनिया में होते, तो शायद, काफी हद तक, गाँधी सरीखे ही होते। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के भारत में, क्लासिकी बुर्जुआ मानवतावाद राजनीति और समाज-नीति में गाँधी के मानवतावाद के रूप में ही मूर्त हो सकता था।

स्त्री के बारे में भी गाँधी की जो सोच थी, वह हिन्दू धर्म की रूढियों और पूर्वाग्रहों में लिथड़ी हुई एक ऐसी मानवतावादी सोच थी, जो शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, नृतत्वशास्त्र और इतिहास की तमाम आधुनिक वैज्ञानिक स्थापनाओं से एकदम अपरिचित थी। घरेलू कामों और पति की सेवा को गाँधी स्त्रियों की विशिष्ट जिम्मेदारी मानते थे और निजी जीवन में भी उनका आचरण ऐसा ही था। वे प्रकृति से ही स्त्रियों को पुरुषों से सर्वथा भिन्न मानते थे। सामाजिक-राजनीतिक कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी और स्त्री-शिक्षा का पक्षधर होते हुए भी वे स्त्रियों को प्राकृतिक रूप से पुरुषों की बराबरी के काबिल नहीं मानते थे और उन्हें संरक्षण देना पुरुषों का कर्तव्य मानते थे। स्त्री उनके लिए एक ऐसा जीव थी जो स्वाभाविक तौर पर पुरुषों की दया, करुणा और संरक्षण की हक़दार थी। नैतिकता और यौन-सम्बन्धों के बारे में गाँधी की सोच हिन्दू धर्म की रूढि़यों के साथ ही विक्टोरियन मूल्य-व्यवस्था से भी प्रभावित थी। वे यह मानते ही नहीं थे कि स्त्री के भीतर भी यौनिक कामना या काम भावना होती है। स्त्री का सारा सुख पुरुष को सुख या आनन्द देने में ही निहित होता है, वह मात्र संतानोत्पत्ति और पुरुष की कामक्षुधापूर्ति का साधन होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा छूट देकर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि वे स्त्री को ब्रह्मचर्य-प्रयोग का मात्र एक ‘पैस्सिव’ उपादान समझते थे और यह अहसास ही नहीं कर पाते थे कि यह उसका इस हद तक मानसिक उत्पीड़न कर सकता है कि उसके पूरे जीवन और मनोजगत को ही अस्तव्यस्त और विश्रृंखलित कर सकता है। निस्संदेह, गाँधी की इस सोच और आचरण के पीछे उनके अवचेतन में मौजूद कुछ जटिल यौन-ग्रंथियों की भी शिनाख्त की जा सकती है और उसकी जड़ें उनके व्यक्तिगत जीवन में ढूँढ़ी जा सकती है, लेकिन यह मनोविज्ञान का विषय है और किन्हीं स्थितियों में यह अटकलबाजी भी हो सकती है जो गाँधी के दार्शनिक-राजनीतिक-सामाजिक-नैतिक विचारों और व्यवहार के ऐतिहासिक मूल्यांकन में असंतुलन या मनोगतता ला सकता है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ करना हम उचित नहीं समझते।

जिस देशकाल में किसी वर्ग की जैसी बनावट-बुनावट तथा ताकत और कमजोरी होती है, इतिहास उसे वैसा ही वैचारिक-राजनीतिक प्रतिनिधि देता है। भारतीय बुर्जुआ वर्ग के जन्म और विकास की प्रक्रिया कृषि से दस्तकारी में मैन्यूफैक्चरिंग वाली यात्रा नहीं थी, ‘पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति’ वाली यात्रा नहीं थी। भारत में पूँजीवाद के नैसर्गिक विकास के भ्रूणों को तो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 1740 से 1857 के दौरान ही नष्ट कर चुकी थी। वर्तमान भारतीय पूँजीवाद औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना की कोख से जन्मा और साम्राज्यवादी विश्व-परिवेश में पल-बढ़कर वयस्क हुआ। इस रुग्ण, जन्मना विकलांग पूँजीवाद ने एक चतुर बौने जैसा आचरण करते हुए पुराने मूल्यों से समझौता किया तथा जनसंघर्षों के दबाव और साम्राज्यवाद के संकट एवं अन्तरविरोधों का इस्तेमाल करते हुए, ‘समझौता-दबाव-समझौता’ की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक सत्ता-प्राप्ति तक की यात्रा तय की। ऐसे वर्ग के सिद्धान्तकार दिदेरो, रूसो, वाल्तेयर, टॉमस पेन आदि जैसे लोग और राजनीतिक प्रतिनिधि वांशिगटन, जैफर्सन, लिंकन आदि जैसे लोग हो ही नहीं सकते थे। गाँधी जैसा व्यक्तित्व ही इसका सिद्धान्तकार और राजनीतिक प्रतिनिधि हो सकता था। गाँधी के धार्मिक यूटोपियाई आदर्श भारतीय जनमानस को सहज स्वीकार्य हो सकते थे। व्यापक जन समुदाय को विदेशी सत्ता के विरुद्ध जागृत और संगठित करने की अपील, नारे और नीतियाँ गाँधी के पास थीं और उनके पास वह व्यावहारिक कौशल और ‘अथॉरिटी’ भी थी कि जनसंघर्षों की ऊर्जा को वे बुर्जुआ वर्गहितों की चौहद्दी में बाँधे रह सके।

गाँधी एक विचारक के रूप में पंगु ”भारतीय” बुर्जुआ मानवतावाद के मूर्त रूप थे। वे बुर्जुआ वर्ग के सिद्धान्तकार और नीति-निर्माता थे। और इससे भी आगे, बुर्जुआ वर्ग के ‘मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट’ और ‘मास्टर टैक्टीशियन’ के रूप में वे एक निहायत बेरहम व्यावहारवादी (प्रैग्मेटिस्ट) व्यक्ति थे, जो समय-समय पर अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए अपनी सैद्धान्तिक निष्ठाओं-प्रतिबद्धताओं के विपरीत भी जा खड़े होता था।

मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, जनवरी-अप्रैल 2015

'आह्वान' की सदस्यता लें!

आर्थिक सहयोग भी करें!