विज्ञान के इतिहास का विज्ञान

(पहली किस्त)

सनी

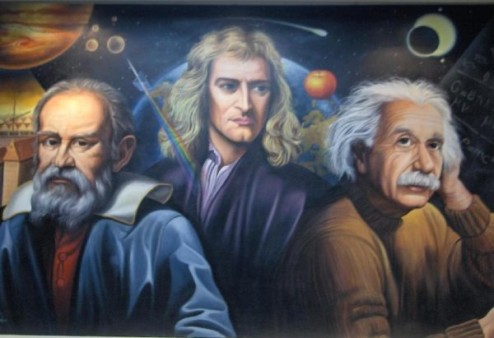

प्राकृतिक विज्ञान मानव समाज के साथ विकसित होता रहा है। पहिये की खोज, दिन और रात का ज्ञान, बीमारियों से लड़ते हुए जड़ी-बूटियों की खोज, लिवर-पुली, तीर-धनुष, और अगर इतिहास के ग्राफ़ पर समय की धुरी को आगे बढ़ायें तो टेलिस्कोप, कम्प्यूटर, जेनेटिक थियरी (आनुवंशिकता सिद्धान्त), सापेक्षिकता सिद्धान्त आदि प्राकृतिक विज्ञान की प्रगति के कुछ मील के पत्थर हैं। क्या इस प्रगति या विकास के निश्चित नियम होते हैं? जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के अलग-अलग संस्तरों का अध्ययन करता है उसी तरह क्या हम प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं? इस अध्ययन को कैसे किया जायेगा? क्या हम प्राकृतिक विज्ञान में हुई खोजों को एकरेखीय रूप से एक के ऊपर एक जोड़ते चले जायें और इनके मूलतत्व या इनकी परिभाषाओं से विज्ञान के विकास को आंकें? E=mc2 का फ़ार्मूला आइन्स्टीन और उनके विज्ञान के प्रति समर्पित जीवन के बारे में कुछ नहीं बोलता। न ही यह फार्मूला इस सिद्धान्त को विकसित करने में लगे परिश्रम व इसके उद्भव से जुड़ी बहसों को दिखाता है। हम अकादमिक किताबों में गैलीलियो के सापेक्षिकता के सिद्धान्त के बाद सीधे आइन्स्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धान्त को पढ़ते हैं! समय का प्रभाव यानी ऐतिहासिकता अकादमिक विमर्शों में गायब होती है। विज्ञान का कोई भी अध्ययन या आकलन, जो कि ऐतिहासिकता से रिक्त हो, सतही होगा क्योंकि इन खोजों के नीचे उन लोगों की ज़िन्दगियाँ और उनकी बहसें दबी हुई हैं जिन्होंने इसे विकसित किया। यह विकास बेहद जटिल गति लिए हुए है। इस जटिल गति की छानबीन करना उन लोगों की ज़िन्दगियों में भी झाँकने को मजबूरकरता है जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान को उसका यह स्वरूप दिया, या कहें कि प्राकृतिक विज्ञान के मील के पत्थर इन व्यक्तियों के जीवन को भी कहा जा सकता है, जिन्होंने विज्ञान के सिद्धान्तों या खोजों में अपना जीवन लगा दिया। मानवीय प्रतिभाओं की असीमित संख्या से ही प्राकृतिक विज्ञान भरा हुआ है। ब्रूनो, कोपरनिकस, गैलीलियो, आइन्स्टीन, डॅाकिंस व अन्य व्यक्तियों के जीवन और उनके द्वारा की गयी बहसों को भी अगर ‘मैप’ (प्रतिचित्रित) कर दिया जाये तो इतिहास में प्राकृतिक विज्ञान का विकास चित्रित होगा। हम एक क़दम आगे बढ़े हैं। पर क्या विज्ञान में हुई खोजों को अगर लिनीयर एकरेखीय विकास की जगह उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के जीवन को खोलकर व उनके जीवन के द्वन्द्वों को रखें तो क्या यह प्राकृतिक विज्ञान के विकास को बेहतर चित्रित करेगा? एक महत्त्वपूर्ण तथ्य जो उभर कर आता है वह यह है कि यह विकास मानवीय प्रतिभाओं के कारण होता है जो कभी-कभी समय के भी आगे बढ़कर तत्कालीन समय में मौजूद समस्याओं से आगे निकल गयीं। निश्चित तौर पर मानवीय प्रतिभाएँ प्राकृतिक विज्ञान के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कारक है परन्तु यही एकमात्र कारक नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन उसके देश और काल से जुड़ा हुआ है। यह चित्रण मुख्यतः उनके व्यक्तित्व का, उनकी प्रतिभा का चित्रण होगा जो जीवन के तमाम रंगों से भी भरा हुआ है।

प्राकृतिक विज्ञान मानव समाज के साथ विकसित होता रहा है। पहिये की खोज, दिन और रात का ज्ञान, बीमारियों से लड़ते हुए जड़ी-बूटियों की खोज, लिवर-पुली, तीर-धनुष, और अगर इतिहास के ग्राफ़ पर समय की धुरी को आगे बढ़ायें तो टेलिस्कोप, कम्प्यूटर, जेनेटिक थियरी (आनुवंशिकता सिद्धान्त), सापेक्षिकता सिद्धान्त आदि प्राकृतिक विज्ञान की प्रगति के कुछ मील के पत्थर हैं। क्या इस प्रगति या विकास के निश्चित नियम होते हैं? जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के अलग-अलग संस्तरों का अध्ययन करता है उसी तरह क्या हम प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं? इस अध्ययन को कैसे किया जायेगा? क्या हम प्राकृतिक विज्ञान में हुई खोजों को एकरेखीय रूप से एक के ऊपर एक जोड़ते चले जायें और इनके मूलतत्व या इनकी परिभाषाओं से विज्ञान के विकास को आंकें? E=mc2 का फ़ार्मूला आइन्स्टीन और उनके विज्ञान के प्रति समर्पित जीवन के बारे में कुछ नहीं बोलता। न ही यह फार्मूला इस सिद्धान्त को विकसित करने में लगे परिश्रम व इसके उद्भव से जुड़ी बहसों को दिखाता है। हम अकादमिक किताबों में गैलीलियो के सापेक्षिकता के सिद्धान्त के बाद सीधे आइन्स्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धान्त को पढ़ते हैं! समय का प्रभाव यानी ऐतिहासिकता अकादमिक विमर्शों में गायब होती है। विज्ञान का कोई भी अध्ययन या आकलन, जो कि ऐतिहासिकता से रिक्त हो, सतही होगा क्योंकि इन खोजों के नीचे उन लोगों की ज़िन्दगियाँ और उनकी बहसें दबी हुई हैं जिन्होंने इसे विकसित किया। यह विकास बेहद जटिल गति लिए हुए है। इस जटिल गति की छानबीन करना उन लोगों की ज़िन्दगियों में भी झाँकने को मजबूरकरता है जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान को उसका यह स्वरूप दिया, या कहें कि प्राकृतिक विज्ञान के मील के पत्थर इन व्यक्तियों के जीवन को भी कहा जा सकता है, जिन्होंने विज्ञान के सिद्धान्तों या खोजों में अपना जीवन लगा दिया। मानवीय प्रतिभाओं की असीमित संख्या से ही प्राकृतिक विज्ञान भरा हुआ है। ब्रूनो, कोपरनिकस, गैलीलियो, आइन्स्टीन, डॅाकिंस व अन्य व्यक्तियों के जीवन और उनके द्वारा की गयी बहसों को भी अगर ‘मैप’ (प्रतिचित्रित) कर दिया जाये तो इतिहास में प्राकृतिक विज्ञान का विकास चित्रित होगा। हम एक क़दम आगे बढ़े हैं। पर क्या विज्ञान में हुई खोजों को अगर लिनीयर एकरेखीय विकास की जगह उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के जीवन को खोलकर व उनके जीवन के द्वन्द्वों को रखें तो क्या यह प्राकृतिक विज्ञान के विकास को बेहतर चित्रित करेगा? एक महत्त्वपूर्ण तथ्य जो उभर कर आता है वह यह है कि यह विकास मानवीय प्रतिभाओं के कारण होता है जो कभी-कभी समय के भी आगे बढ़कर तत्कालीन समय में मौजूद समस्याओं से आगे निकल गयीं। निश्चित तौर पर मानवीय प्रतिभाएँ प्राकृतिक विज्ञान के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कारक है परन्तु यही एकमात्र कारक नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन उसके देश और काल से जुड़ा हुआ है। यह चित्रण मुख्यतः उनके व्यक्तित्व का, उनकी प्रतिभा का चित्रण होगा जो जीवन के तमाम रंगों से भी भरा हुआ है।

डार्विन की खोजी यात्रा, गैलीलियो का अपने जीवन के बड़े हिस्से को आसमान को ताक़ते हुए बिता देना, यूरेका! यूरेका! कहते सड़क पर चिल्लाते भागते आर्कीमिडिज, ताकेतानी द्वारा निरंकुश तानाशाही के कारण जेल में बन्द होकर भी सैनिकों से छुपा कर क्वाण्टम भौतिकी के सूत्र हल करना: कुछ ऐसे ही हुई है प्राकृतिक विज्ञान के विकास की यात्रा। हर मौजूदा नज़रिये को चुनौती देते ये वैज्ञानिक अपने-अपने स्पेस-टाइम (दिक् व काल) में दुनिया को नयी नज़र दे रहे थे। डार्विन की नाव की यात्रा ने मनुष्य को ख़ुद से अवगत कराया तो असीम ब्रह्मण्ड को आइन्स्टीन अपनी ऊँगलियों के बीच कलम से लिखे समीकरणों से चित्रित कर रहे थे और उसे अपने ‘थॉट एक्सपेरिमेण्ट्स’ में जाँच रहे थे। व्लादिमीर फ़ॉक, डिराक, ब्लोखिन्स्तेव, डार्विन, फाइनमैन, स्टीफेन जे. गूल्ड जहाँ शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के गलियारों से प्रयोग कर रहे थे तो गैलीलियो किलों में, सर्वियुतस कब्रिस्तान में और हमारे आदिम वैज्ञानिक जंगलों में। परन्तु इनके जीवन के समय में पैदा हुए सिद्धान्त उनके समय में ही पैदा हो सकते थे। क्योंकि ये उस समय की ज़रूरत थे। जंगलों में आदि कम्यून में रहने वाले आदिम वैज्ञानिक सापेक्षिकता के सिद्धान्त को नहीं खोज सकते थे पर उन्हीं और उनके बाद के वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के अर्जित ज्ञान के दम पर ही आइन्स्टीन भी सापेक्षिकता का सिद्धान्त खोज पाये थे। प्रकृति और उसके अंग के तौर पर मनुष्यों के बारे में यह संचित होता ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जुड़ता गया?

यह सिर्फ़ यांत्रिक योग नहीं था बल्कि हर नये सिद्धान्त ने पुराने सिद्धान्तों के हिस्से या पूरे सिद्धान्त का निषेध किया और आज भी विज्ञान में ‘निषेध का निषेध’ जारी है। एक सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों के सकारात्मकों को अपनाता है और इसी प्रक्रिया में उसके नकारात्मकों का निषेध करता है और इस द्वन्द्व की प्रक्रिया में ही नया सिद्धान्त अस्तित्व में आता है। कोई भी नया सिद्धान्त वास्तव में इसी प्रकार ‘निषेध के निषेध’ के ज़रिये अस्तित्व में आता है। यह नया सिद्धान्त पुराने किसी सिद्धान्त का विपरीत नहीं होता; बल्कि यह विपरीत सिद्धान्तों के द्वन्द्व के ज़रिये अस्तित्व में आता है।

यह सिर्फ़ यांत्रिक योग नहीं था बल्कि हर नये सिद्धान्त ने पुराने सिद्धान्तों के हिस्से या पूरे सिद्धान्त का निषेध किया और आज भी विज्ञान में ‘निषेध का निषेध’ जारी है। एक सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों के सकारात्मकों को अपनाता है और इसी प्रक्रिया में उसके नकारात्मकों का निषेध करता है और इस द्वन्द्व की प्रक्रिया में ही नया सिद्धान्त अस्तित्व में आता है। कोई भी नया सिद्धान्त वास्तव में इसी प्रकार ‘निषेध के निषेध’ के ज़रिये अस्तित्व में आता है। यह नया सिद्धान्त पुराने किसी सिद्धान्त का विपरीत नहीं होता; बल्कि यह विपरीत सिद्धान्तों के द्वन्द्व के ज़रिये अस्तित्व में आता है।

आदिम मनुष्य की ब्रह्माण्ड की मिथकीय परिकल्पनाओं के आगे ग्रीक दार्शनिकों द्वारा स्थापित अराजकता (केओस) के सिद्धान्त से आरम्भ की अवधारणा तक और प्राक् नेब्युलर थियरी से बिग बैंग के सिद्धान्त तक और बिग बाउंस से मल्टीवर्स के सिद्धान्त तक, सभी एक-दूसरे का निषेध और साथ ही उत्सादित (सबलेट) करते हुए आगे बढ़े। अगर एक समय विशेष पर ध्यान केन्द्रित करें तो हम पायेंगे कि विज्ञान में कई परिकल्पनाएँ व सिद्धान्त संघर्ष करते हैं और जो भी परिकल्पना सिद्धान्त के रूप में विकसित होती है वह अन्य परिकल्पनाओं का निषेध और उत्सादन करती हैं। प्रतिभावान प्रारूप (इण्टेलिजेण्ट डिज़ाइन) के सिद्धान्त का निषेध करते हुए उद्विकास (इवोल्यूशन) के सिद्धान्त का विकास इसका अच्छा उदाहरण है। लेकिन विज्ञान में यह लगभग हर जगह देखने को मिलता है – आणविक सिद्धान्त के विकास में डाल्टन, रदरफ़ोर्ड, बोर से लेकर श्रोडिंगर और हाइज़नबर्ग की अवधारणाओं का विकास हो या ईथर के सिद्धान्त को कूड़े में फेंककर आगे बढ़ा सापेक्षिकता का सिद्धान्त हो। यानी अगर हमें विज्ञान के विकास को मापना है तो हमें न सिर्फ़ उन वैज्ञानिकों के कार्यों को देखना होगा जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान को आगे बढ़ाया बल्कि उनके महत्त्व पर भी ज़ोर देना होगा जिनकी ग़लत या आंशिक तौर पर ग़लत परिकल्पनाओं के कारण विज्ञान यहाँ तक विकसित हुआ है। हम अब उस मोड़ पर पहुँच गये हैं जहाँ हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि विज्ञान के विकास के पीछे कौन से कारक हैं?

प्राकृतिक विज्ञान का विज्ञान क्या है?

इस सवाल का जवाब हम अभी नहीं देंगे बल्कि पहले इस सवाल का जवाब देंगे कि आज तक इस प्रश्न का पूरा जवाब क्यों नहीं मिला? अगर मिला है तो यह प्राकृतिक वैज्ञानिकों के ज़ेहन में क्यों नहीं है? मौजूदा प्राकृतिक विज्ञान पर बात करें तो आजकल तमाम वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विज्ञान के अधकचरे ज्ञान के शिकार कई मार्क्सवादियों में विज्ञान के संकट का शोर मचा हुआ है। भौतिकी के पैर ‘स्ट्रिंग थियरी’ की स्ट्रिंग्स में उलझे हुए हैं तो मोलिक्यूलर जेनेटिक्स भी सन्तृप्तीकरण की ओर जाता प्रतीत हो रहा है। वैज्ञानिकों की जमात “इक्वेशन ही सब कुछ है” का नारा देते हुए सिसिफस की तरह मेहनत करते हुए गोल-गोल घूम रही है। यहाँ यह न समझ लिया जाये कि विज्ञान में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। विज्ञान में परिमाणात्मक प्रगति तो निरन्तर होती रहती है, लेकिन उसमें गुणात्मक छलाँगें तभी लग पाती हैं या ऐसी गुणात्मक छलाँगें लग भी जायें तो भी उनकी मानवता के लिए कोई उपयोगिता तभी बन पाती है, जब इसके लिए अनुकूल ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ मौजूद हो। आज वैज्ञानिकों का भी एक हिस्सा स्वीकार करता है कि एक गतिरोध की स्थिति है। परन्तु यह वैसा गतिरोध है जो प्राकृतिक विज्ञान में बार-बार आते रहे हैं और हर बार छलाँग के साथ विज्ञान दो क़दम आगे बढ़ जाता है।

लेकिन बीसवीं सदी में विशेष तौर पर भौतिकी व प्राकृतिक विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व नये खुलासे हुए हैं, उन्होंने एक “संकट” के शोर को बढ़ावा दिया है। निश्चित तौर पर इन तमाम रुकावटों के बाद भी विज्ञान प्रगति करता रहा है और मौजूदा गतिरोध के बावजूद भी इसमें इजाफ़े होते रहे हैं परन्तु कोई भी महत्त्वपूर्ण बदलाव भौतिकी या जीव विज्ञान में नहीं आया है। लेकिन इस गतिरोध को संकट विज्ञान की मौजूदा समझ ने बनाया है। यह समझदारी विज्ञान के बारे में एक अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक और ग़लत दार्शनिक समझदारी का परिणाम है। आइन्स्टीन जहाँ निर्धारणवाद का शिकार थे तो हाइजेनबर्ग नवकाण्टीय अज्ञेयवाद व संशयवाद के शिकार थे और आज के दार्शनिक विचलनों, बल्कि बीमारियों के नाम तो इनके समीकरणों जितने ही उलझ गये हैं। पॉपर, कुन, फेयरबैण्ड जैसे विज्ञान के दार्शनिकों का दार्शनिक विमर्श भी संकट के अफीम में धुत्त है और ये नशे की हालत को ही सहज मानवीय गुण बता रहे हैं। हम इनके सिद्धान्तों की आलोचना आगे करेंगे परन्तु अभी बस यह बात समझनी ज़रूरी है कि ग़लत अप्रोच व पद्धति ही वे कारण हैं जिनके चलते विज्ञान के मौजूदा गतिरोध को संकट और विज्ञान के ‘अन्त’ के रूप में एक ‘जश्न’ के तौर पर मनाया जा रहा है।

इस ग़लती का प्रमुख कारण यह है कि ज़्यादातर वैज्ञानिकों और विज्ञान के दार्शनिकों पर निर्धारणवाद, अज्ञेयवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद आदि की बुर्जुआ विचारधाराओं का प्रभाव हावी रहा है। और अगर हम इनकी ग़लती को नहीं सुधारेंगे तो हम भी फिर से उन्हीं ग़लतियों को करेंगे जो बीसवीं सदी में हो चुकी हैं, हालाँकि एक नये रूप में और एक नये धरातल पर। तो इन ग़लतियों को कैसे इंगित किया जाये? यह भौतिकी के समीकरणों की परतों को खोलकर ही हो सकता है जिनके नीचे गहन विचारधारात्मक संघर्ष चलता रहा हैं। आइन्स्टीन और बोर के बीच की बहस, गोडेल और हिल्बर्ट के बीच बहस, ताकेतानी व बोरिस हैसेन के बीच बहस, उद्विकास के सिद्धान्त पर चली बहसें (चाहे ये अप्रत्यक्ष तौर पर चली हों): इन सब के मूल में विचारधारात्मक व दार्शनिक पहुँच व पद्धतियों का टकराव ही है। इन बहसों में अक्सर एक विचारधारा अपेक्षाकृत सही दृष्टिकोण पेश करती रही है, जबकि दूसरी विचारधारा अज्ञेयवाद या निर्धारणवाद के गर्त में ले जाती है। अपेक्षाकृत सही नज़रिये का प्रतिनिधित्व ताकेतानी, सकाता, व्लादिमीर फॉक, बोरिस हैसेन, स्टीफेन जे. गूल्ड व इनके जैसे वैज्ञानिकों की धारा है जिन्होंने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पहुँच और पद्धति को अपनाया और उसे प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। यह धारा निरन्तर मौजूद है और लगभग हर सवाल पर अपेक्षाकृत सन्तुलित दृष्टिकोण के साथ अपनी राय रखती रही है। हम इन वैज्ञानिकों व दार्शनिकों के नज़रिये को एक कुतुबनुमा की तरह इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इस कुतुबनुमा की असटीकताओं पर भी चर्चा करते चलेंगे।

सबसे पहले एक सही पहुँच और पद्धति पर एक साफ़ दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। हमारी पहुँच व पद्धति द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी होनी चाहिए। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद किसी भी सत्य को अन्तिम व अपरिवर्तनशील नहीं मानता है। यह दुनिया को स्थिर वस्तुओं के समुच्चय के रूप में नहीं बल्कि परस्पर सम्बन्धित और सतत् गतिमान प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मानता है कि प्रकृति और समाज में निरन्तर पुरानी प्रक्रियाएँ समाप्त होती रहती हैं और नयी प्रक्रियाएँ जन्म लेती रहती हैं। प्रकृति स्वयं निरन्तर अस्तित्व में आने और गुज़र जाने की एक अन्तहीन प्रक्रिया है। यह पूरी गति वास्तव में एक द्वन्द्व के रूप में होती है। प्रकृति में हर स्तर पर परस्पर विरोधी तत्वों के समुच्चय मिलते हैं। हर स्तर पर अन्तरविरोध होता है। पदार्थ के बिना गति नहीं हो सकती है और गति के बिना पदार्थ नहीं हो सकता है और गति स्वयं एक अन्तरविरोध है। ज्ञान के विकास के क्षेत्र में भी ज्ञात और अज्ञात का द्वन्द्व लगातार मौजूद रहता है और साथ ही यह द्वन्द्व गतिशील भी रहता है। आज जो अज्ञात है, वह कल ज्ञात हो जायेगा लेकिन तब तक एक नये अज्ञात का नया क्षितिज उजागर हो चुका होगा। ज्ञात का लगातार अज्ञात और ज्ञात में टूटना और साथ ही अज्ञात का भी लगातार ज्ञात और अज्ञात में टूटना और उनके बीच का सतत् द्वन्द्व – यही ज्ञान की गति है, यही विज्ञान की गति है। जो पहले से (ए-प्रायोरी) इस पहुँच और पद्धति को नहीं अपनायेगा, वह विज्ञान के क्षेत्र में निर्धारणवाद या अज्ञेयवाद के गड्ढे में जाकर गिरेगा। बीसवीं सदी की तमाम दार्शनिक वैज्ञानिक बहसों में हम इस त्रासदी को बार-बार घटित होते हुए देख चुके हैं। महान से महान वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में एक सही वैज्ञानिक व द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण न रखने के कारण प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, निर्धारणवाद या फिर संशयवाद, अज्ञेयवाद आदि के गड्ढे में गिरते रहे हैं।

हर वैज्ञानिक की एक निश्चित पहुँच (अप्रोच) होती है जिससे कि वह उसके सामने घटित हुई किसी भी परिघटना के कारणों की पड़ताल करता है। यानी अगर कोई भी परिघटना सामने उपस्थित होती है तो वैज्ञानिक इसी पहुँच के साथ आगे बढ़ते हैं। द्वन्द्वात्मक पहुँच के अनुसार उस परिघटना के पीछे किसी न किसी रूप में कोई अन्तरविरोधपूर्ण गति मौजूद होगी या उसके मूलतत्व द्वन्द्वात्मक तौर पर अन्तर्गुन्थित होंगे। जैसे अणु में इलेक्ट्रोन और प्रोटोन के बीच द्वन्द्व व इलेक्ट्रान की गति में कण तथा तरंग का द्वन्द्व मौजूद होता है जो कि प्रेक्षण द्वारा उभरकर आता है। सामान्य गणित में गुणन और फलन, जोड़ना और घटाना एक दूसरे के द्वन्द्वात्मक विपरीत हैं। किसी परिघटना को जब वैज्ञानिक एप्रायोरी (पहले से) द्वन्द्वात्मक होकर अध्ययन करता है तभी वह सही निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। वहीं भौतिकवादी पहुँच के अनुसार हम किसी भी परिघटना को भेदते हुए यह मानकर चलते हैं कि यह परिघटना एक ऐसे भौतिक यथार्थ का ही अंग है, जो कि मानवीय चेतना से स्वतन्त्र अस्तित्वमान है। हम चाहे इस परिघटना के साक्षी बनें या न बनें, हमारी चेतना उसे संज्ञान में ले या न ले, वह मौजूद रहती है। आँखें बन्द कर लेने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जायेगी। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ही वह पहुँच व पद्धति होनी चाहिए जिससे कि हम आम तौर पर किसी भी परिघटना की जांच करें। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में ताकेतानी ने इसे लागू करते हुए तीन चरणों का सिद्धान्त (थ्री स्टेज थियरी) दी थी। इस पर भी हम आगे आयेंगे।

हमने पहले से एक सही पहुँच और पद्धति की अनिवार्यता के बारे में यह चर्चा इसलिए की क्योंकि हमारे विचार में इसके अभाव में ही प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में और ख़ास तौर पर आधुनिक भौतिकी को लेकर संकट का शोर मचा हुआ है। निश्चित तौर पर, एक सही पहुँच और पद्धति आसमान से नहीं टपके हैं, बल्कि वे भी मानव व्यवहार के ज़रिये पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचित ज्ञान के तर्कसंगत और वैज्ञानिक सामान्यीकरण की लम्बी, जटिल और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया के दौरान विकसित हुए हैं और अभी भी विकसित हो रहे हैं। इस पहुँच और पद्धति के प्रश्न को हम विज्ञान के क्षेत्र में विचारधारा व दर्शन के प्रश्न के तौर पर देख सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि विज्ञान प्रकृति के बारे में सत्यों को आनुभविक और प्रायोगिक तौर पर बाद में पुष्ट कर पाया, जबकि दार्शनिकों ने उसके बारे में बिना आनुभविक व प्रायोगिक सूचना के, पहले ही काफ़ी सटीकता के साथ बताया। ऐसा सिर्फ़ उन दार्शनिकों की महानता के कारण नहीं हुआ था। इसका मुख्य कारण यह है कि एक सही पहुँच और पद्धति से लैस दर्शन (जो कि स्वयं सदियों के मानवीय सामाजिक व्यवहार द्वारा संचित ज्ञान के वैज्ञानिक सामान्यीकरण से ही निःसृत होकर पैदा हुआ है) विज्ञान द्वारा आनुभविक और प्रायोगिक पुष्टि के बिना ही प्राकृतिक या सामाजिक यथार्थ के बारे में सही सिम्युलेशंस कर सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन का प्रश्न इसलिए ही महत्त्वपूर्ण है और यह विज्ञान के अब तक के विकास से नाभिनालबद्ध भी है।

विज्ञान के विकास का त्रिकोण

विचारधारा या दर्शन का प्रश्न और साथ ही मानवीय उपादान का प्रश्न, दोनों ही विज्ञान के विकास में महत्त्व रखते हैं। परन्तु ये दोनों भी तभी सक्रिय हो पाते हैं जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलें। इतिहास के जिस कालखण्ड में प्रतिभा और विचारधारा अपने आप को पाती है, उस सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से ही प्राकृतिक विज्ञान विकसित होता है। कई बार वह युगान्तरकारी प्रतिभाओं के द्वारा इन सीमाओं का कुछ अतिक्रमण करते हुए भी दिखता है, लेकिन इस अतिक्रमण की भी एक ऐतिहासिकता होती है। यहाँ इतिहास द्वारा जनित सामाजिक परिस्थितियों से हमारा मतलब आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और समाज के बौद्धिक विकास के स्तर से है, दूसरे शब्दों में समाज के कुल भौतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के स्तर से है। विज्ञान के तमाम निजी व सरकारी शोध के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के अन्दर मौजूद सुविधाओं और संस्कृति को भी इसका ही हिस्सा माना जायेगा। प्राकृतिक विज्ञान के विकास क्रम को समझने के लिए ऐतिहासिक सन्दर्भ, विचारधारा और मानवीय उपादान की भूमिकाओं और सम्बन्धों को समझ कर ही समझा जा सकता है। इन्हीं कारकों के द्वन्द्व में प्रकृति विज्ञान का विकास होता रहा है। इसे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र के विकास पर लागू किया जा सकता है। किसी भी समय में मौजूदा ऐतिहासिक परिस्थितियों में विचारधारा की रोशनी में मानवीय प्रतिभाओं ने मानवीय ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया है। वर्ग अन्तरविरोध के जिस द्वन्द्व से वर्ग समाज का पूरा इतिहास बुना होता है, उसकी ही छाप इतिहास में जड़ित विज्ञान में भी होती है। आज का मौजूदा अन्तरविरोध उत्पादक शक्तियों का उत्पादन सम्बन्धों द्वारा जकड़ लिया जाना है। पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध नयी उदीयमान उत्पादक शक्तियों के पैरों में बेड़ियाँ हैं। इसी तरह यह अन्तरविरोध प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी आता है क्योंकि आज के दौर में विज्ञान पर शोध जिन भी शोध संस्थानों में हो रहा है वे इसी पूँजीवादी व्यवस्था का हिस्सा हैं। सरकारें तथा तमाम निजी कम्पनियाँ पूँजी की ज़रूरत के हिसाब से ही विज्ञान में ख़र्च करते हैं और इनमें भी सिर्फ़ वही विषय उच्च वरीयता पाते हैं जो सबसे ज़्यादा मुनाफ़े के माल को पैदा करे या उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाये। निश्चित तौर पर, कई बार व्यक्तिगत प्रतिभाएँ इन संस्थागत सीमाओं के भीतर रहते हुए भी कुछ कमाल कर जाती हैं, लेकिन इससे विज्ञान की पूरी गति और दिशा पर और उसके गतिरोध पर कोई निर्बन्धकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूँजी की अराजक गति की छाप विज्ञान पर भी होती है। यहाँ भी तमाम शोध मुख्यतः इसी गति के अनुसार होते है। अराजक दिशाओं में प्रतिभाएँ विचारधारा की रोशनी के बिना भटकती हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्पेन देश है जहाँ आर्थिक मन्दी के चलते सरकार ने पिछले साल अपने विज्ञान मन्त्रालय को ही ख़त्म कर दिया। यूरोप में लगभग हर सरकार ने प्राकृतिक विज्ञान पर हो रहे ख़र्च को 60-80 फ़ीसदी कम किया है और यही कारण है कि आज के ऐतिहासिक युग का महानतम वैज्ञानिक प्रयोग (सर्न का हाईड्रॉन कोलाइडर प्रयोग) भी वित्तपोषण के अपर्याप्त होने के कारण अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ख़ैर, इस विषय पर हम आगे विस्तार से बात रखेंगे। इसलिए कोई भी सच्चा प्रकृति विज्ञानी आज अपने आपको व्यापक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से काटकर नहीं रख सकता है। वास्तव में, अतीत में भी जो सच्चे मायनों में महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने दौर के सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक संघर्षों में यथासम्भव हिस्सेदारी की है और उनके प्रति अपने सरोकारों को ज़िन्दा रखा है। वास्तव में, जिन समाजों में मानवता की रचनात्मकता और नवोन्मेषकता पर मुनाफ़े की ताक़तों द्वारा लगायी गयी पाबन्दियाँ हटा दी गयीं, उन समाजों में विज्ञान ने चमत्कारिक रफ़्तार से तरक्की की। मिसाल के तौर पर, सोवियत संघ में 1920 से लेकर विशेष तौर पर 1960 के दशक के अन्त तक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक विज्ञान दोनों के ही क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।

मौजूदा किश्त के अन्त में हम कह सकते हैं कि विज्ञान का मौजूदा संकट दरअसल बुर्जुआ दर्शन का संकट है, जो विज्ञान के विकास को व्याख्यायित करने और उसे आगे विकसित करने के लिए प्रेरणा देने की शक्ति खो चुका है। यह संकट द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पहुँच और पद्धति को अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। सम्पूर्ण मानव इतिहास में प्राकृतिक विज्ञान का विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों, विचारधारा और मानवीय उपादान के बीच मौजूद द्वन्द्व को समझकर ही समझा जा सकता है। हम इसी दृष्टिकोण को और पुख़्ता करते हुए मानव इतिहास की पड़ताल करेंगे और उसमें प्राकृतिक विज्ञान के विकास पर नज़र डालेंगे व उनके साथ जुड़ी बहसों पर अपनी राय रखेंगे। इस लेख में हम इतिहास के कालक्रम से ही चलेंगे, पर कुछ ख़ास कालखण्डों पर हम अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे और उस समय की बहसों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विचारधारात्मक संघर्ष पर विस्तारपूर्वक अपनी बात रखेंगे।

(अगले अंक में जारी)

मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, जुलाई-अगस्त 2014

'आह्वान' की सदस्यता लें!

आर्थिक सहयोग भी करें!