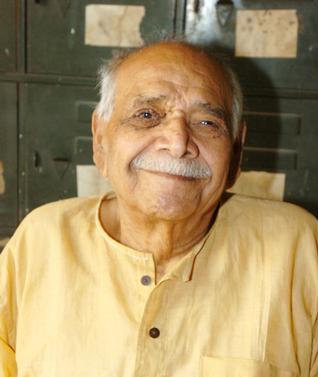

राम शरण शर्मा (1920-2011)

जनता का इतिहासकार

अभिनव

प्रोफेसर राम शरण शर्मा 20 अगस्त 2011 को हमारे बीच से चले गये। सामाजिक विज्ञान के छात्र और शिक्षक ही नहीं, बल्कि पूरा अकादमिक जगत इस बात को समझ रहा है कि प्रोफेसर शर्मा के न होने का क्या अर्थ है। आज प्राचीन भारत के बारे में हमारी जो समझदारी है उसके निर्माण में उनका भारी योगदान था। डी-डी- कोसाम्बी और राम शरण शर्मा दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को मात्र घटनाओं के विवरण, कथा-कल्पना, राजाओं के क्रम निर्धारण, दरबारी लेखन और साम्राज्यवादियों के प्रचार और उसके खि़लाफ़ किये गये राष्ट्रवादियों के प्रति-प्रचार की दुनिया से उठाकर तथ्यों और वैज्ञानिक विश्लेषण की दुनिया में पहुँचा दिया। आज मार्क्सवादी इतिहास-लेखन पर साम्प्रदायिक शक्तियाँ इस बात को लेकर हमला करती हैं कि उनका अकादमिक जगत पर नियन्त्रण हो गया है (हालाँकि, यह बात सच्चाई से काफ़ी दूर है), लेकिन 1950 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास लिखना एक क्रान्तिकारी काम था, ख़ास तौर पर मार्क्सवाद को मृत सूत्रें की व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि विश्लेषण की एक पहुँच और प्रणाली के रूप में लागू करना। इस मायने में दामोदर धर्मानन्द कोसाम्बी के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, तो वह निस्सन्देह और अविवादित रूप से राम शरण शर्मा का नाम है।

राम शरण शर्मा का जन्म 1 सितम्बर 1920 को बिहार के बरौनी जिला के एक गाँव में एक ग़रीब परिवार में हुआ था। प्रो. शर्मा ने अपनी आरम्भिक स्कूली शिक्षा गाँव के स्कूल में ही हासिल की। आगे की स्कूली शिक्षा उन्होंने बेगूसराय में प्राप्त की। 1937 में स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने पटना के प्रसिद्ध पटना कॉलेज में दाखिला लिया। 1943 में उन्होंने वहीं से प्राचीन भारतीय इतिहास में अपना स्नातकोत्तर पूरा किया। इसके बाद वे अध्यापन में लग गये। सबसे पहले उन्होंने आरा के एच-डी- कॉलेज में पढ़ाया और बाद में टी-एन-बी- कॉलेज, भागलपुर में। लेकिन 1946 में वे पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में अध्यापक हो गये। 1958 में वे इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने। इसी समय भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और बिहार के विभाजन के लिए सीमा निर्धारण हेतु उन्हें नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में बनी समिति की रपट के आधार पर ही बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण हुआ। 1972 तक शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने रहे। उसी वर्ष भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद की स्थापना हुआ और वे उसके संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किये गये। 1973 में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास विभाग की अगुवाई के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और फिर 1985 तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की अध्यक्षता करते रहे। इससे पहले अध्यापन करने के दौरान ही 1958 में उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़ से अपना पोस्ट डॉक्टोरल शोध पूरा किया जो उसी वर्ष ‘शूद्राज़ इन एंशण्ट इण्डिया’ नाम से प्रकाशित हुआ, और जो कि आज भी भारत में शूद्रों के इतिहास पर सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है। इसे हिन्दी में ‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास’ नाम से प्रकाशित किया गया। 1985 में वे सेवा निवृत्त हुए और उसके बाद उन्होंने पूर्णकालिक तौर पर इतिहास लेखन शुरू कर दिया।

प्रोफेसर शर्मा ने जिस-जिस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया वहाँ उन्होंने इतिहासकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी। आज डी-एन-झा, के-एम-श्रीमाली, केसवन वेलूथाट, रोमिला थापर, आदि जैसे प्राचीन भारत के जिन सबसे उम्दा इतिहासकारों को हम जानते हैं वे सभी या तो प्रोफेसर शर्मा के छात्र रहे हैं, या फिर अपने अकादमिक करियर में किसी न किसी मोड़ पर उन्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। दिल्ली और पटना के विश्वविद्यालयों में न सिर्फ उन्होंने नये इतिहासकारों को तैयार किया जो वैज्ञानिक इतिहास-लेखन को अपनाते हैं, बल्कि उन्होंने पूरे पाठ्यक्रम को एक वैज्ञानिक और तार्किक स्वरूप प्रदान किया। औपनिवेशिक काल से इतिहास का जो पाठ्यक्रम इन विश्वविद्यालयों में चला आ रहा था, उसे प्रोफेसर शर्मा ने ख़त्म किया और साथ ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव को भी निष्प्रभावी बनाते हुए सही मायने में तथ्यों और उनके वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित इतिहास पाठ्यक्रम तैयार किया। इसके बाद पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इतिहासकारों ने उनके बनाये गये पाठ्यक्रम से प्रभावित होकर नये पाठ्यक्रम तैयार किये। इस तरह वे न सिर्फ पीढ़ी निर्माता थे, बल्कि उन्होंने वे मानक और मापदण्ड स्थापित किये जिनके आधार पर आज देश भर में इतिहास पढ़ाया जाता है।

लेकिन इससे कोई यह न समझ ले कि प्रोफेसर शर्मा अकादमिक कक्षों में कैद रहने वाले इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में वे लगातार छात्रों और कर्मचारियों के जीवन्त सम्पर्क में रहते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन से टकराव की स्थिति में वे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की जायज़ माँगों को लेकर अक्सर प्रशासन से वार्ता में भाग भी लेते थे। प्रो. डी- एन- झा उनके बारे में याद करते हुए दो वाकये बताते हैं। उन्हें अक्सर दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के लॉन में कर्मचारियों के साथ बैठकर बातचीत करते देखा जा सकता था। कर्मचारी अपने दुख-दर्द को साझा करने अक्सर उनके पास आया करते थे। इसके अलावा, वे जब दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे, तो वहाँ काम करने वाले कुछ निर्माण मज़दूर उनसे मिलने आये। जब वे चले गये तो प्रोफेसर झा ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे आये, तो शर्मा जी ने बताया कि उन्हें पता चला था कि कोई शर्मा जी अस्पताल में भर्ती हैं जो ग़रीबों की समस्याओं के बारे में सोचते और काम करते हैं, इसलिए वे मिलने चले आये। उनके ऐसे स्वभाव का एक कारण यह था कि अपने शुरुआती जीवन में वे किसान संघर्षों और उनके नेताओं के काफ़ी करीब रहे थे। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों का पहली बार राहुल सांकृत्यायन और उनके लेखन के महत्व से शर्मा जी ने ही परिचय कराया। वे राहुल सांकृत्यायन, कार्यानन्द शर्मा और सहजानन्द सरस्वती से मिलते रहे थे और उनसे काफ़ी प्रभावित थे। यह जुड़ाव ही शायद उनमें जनता के संघर्षों के प्रति एक लगाव और सरोकार पैदा करता था जो उनके भीतर मृत्यु तक जीवित रहा।

प्रो. राम शरण शर्मा के इतिहास-लेखन को इतिहास के अध्येता उसकी ज़बर्दस्त तर्कशक्ति से पहचान सकते हैं। डी-डी- कोसाम्बी ने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भौतिकवादी इतिहास की नींव रखी। इस मायने में उन्होंने पद्धति के कई सवालों पर बुनियादी काम किया। लेकिन वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से बहुविध स्रोतों के उपयोग द्वारा अतीत के वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में राम शरण शर्मा का काम अभूतपूर्व और अद्वितीय है। निश्चित रूप से, उन्होंने कोसाम्बी की ही धारा को आगे बढ़ाया। लेकिन उसे वे नयी ऊँचाइयों पर ले गये। आज अगर हम किसी मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम सुनते हैं तो हमारे लिए वह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती। लेकिन 1950 के दशक में, जब अभी प्राचीन भारत के इतिहास-लेखन में मार्क्सवाद की उपस्थिति नगण्य थी, उस समय मार्क्सवाद को रचनात्मक तरीके से एक पद्धति और पहुँच के तौर पर भारतीय इतिहास के अध्ययन पर लागू करना एक मौलिक और वैज्ञानिक साहस की माँग करता था। कोसाम्बी के बाद प्रो. शर्मा ने दिखलाया कि मार्क्सवाद का अर्थ आर्थिक नियतत्ववाद नहीं है। मार्क्स से उद्धरण छाँटना और उन्हें यान्त्रिक तरीके से भारतीय इतिहास पर लागू करने देना भी मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद एक अप्रोच और पद्धति का नाम है, जो कि वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों के विश्लेषण पर आधारित है और यह स्थापित करती है कि इतिहास में किसी भी चीज़ का विकास एक रेखा में नहीं होता या इतिहास गोल-गोल घूमते हुए अपने को दुहराता नहीं रहता। इतिहास कुण्डलाकार गति में परस्पर विरोधी तत्वों या शक्तियों के अन्तरविरोध से विकसित होता है। न ही मार्क्सवाद यह कहता है कि आर्थिक कारक बाकी चीज़ों को निर्धारित कर देते हैं। इसे कोसाम्बी और राम शरण शर्मा ने अपने इतिहास लेखन से दिखलाया। उन्होंने दिखलाया कि किसी तरह से सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक कारक पलटकर आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। मार्क्सवादी उपकरणों का किसी तरह से प्रो. शर्मा ने रचनात्मक उपयोग किया यह जानने के लिए उनकी रचनाओं पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालनी होगी।

प्रो. शर्मा ने प्राचीन भारत के इतिहास लेखन को राजवंशों और दरबारों को इतिहास से स्थानान्तरित कर जन के इतिहास की ओर लाया। उनकी पहली बड़ी रचना उनकी पोस्ट डॉक्टोरल थीसिस ही थी। यह ‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास’ नाम से प्रकाशित हुई। इस रचना में उनका प्रमुख तर्क यह था कि जाति व्यवस्था को शुरू से आज तक स्थिर तौर पर देखना ग़लत है। वास्तव में, इतिहास के अलग-अलग दौरों में जो भिन्न किस्म की उत्पादन व्यवस्थाएँ अस्तित्व में आयीं उन्होंने जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। कह सकते हैं कि हर नयी सामाजिक संरचना ने जाति व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार अनुकूलित किया। साथ ही, जाति व्यवस्था ने भी हर सामाजिक संरचना को उसका विशिष्ट भारतीय रूप प्रदान करने वाले तमाम कारकों में से एक कारक की भूमिका निभायी। उन्होंने दिखलाया कि किस तरह से प्राचीन काल में शूद्रों की अधीनता उस समय श्रम की आपूर्ति को नियन्त्रित करने में सहायता करती थी।

एक वर्ष बाद 1959 में प्रो. शर्मा की एक और महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित हुई। यह हिन्दी में ‘प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ’ नाम से प्रकाशित हुई। यह हेमचन्द्र रायचौधुरी के ‘पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशण्ट इण्डिया’ के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा योगदान था और यह हर मामले में रायचौधुरी के इतिहास लेखन की सीमाओं का अतिक्रमण करता था। इस रचना में प्रो. शर्मा ने भारत में राज्य की उत्पत्ति का गहरा अध्ययन किया और साथ ही वैदिक आर्यों की शुरुआती राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि उनकी लोक संसद विदथ के बारे में पहली बार लिखा। इसके लिए उन्होंने लिखित स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोतों का जमकर उपयोग किया जो कि उस समय इतिहासकारों के लिए एक नयी बात थी। राम शरण शर्मा के तमाम योगदानों में से एक योगदान यह भी है कि वे साहित्यिक, लिखित, दरबारी, पुरातात्विक और अन्य कई किस्म के स्रोतों को एक-दूसरे के बरक्स खड़ा करके उनकी वैधता का निर्धारण करते हैं। यह अपने आपमें उस समय एक नयी चीज़ थी, जिस आज के ज़माने में एथ्नो-आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण आदि जैसे फ़ैशनेबुल नाम दिये जा रहे हैं। इस पुस्तक में प्रो. शर्मा ने स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया है कि वे हर युग में अधीन नहीं थीं। वैदिक युग के कई दौरों में उनकी स्थिति नेतृत्वकारी थी और राजनीतिक संस्थाओं की उनकी उपस्थिति थी।

लेकिन प्रो. राम शरण शर्मा की जिस रचना के लिए उन्हें संभवतः सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा, वह है ‘भारतीय सामन्तवाद’ जो कि 1965 में प्रकाशित हुई। प्रो. शर्मा के पहले डी-डी- कोसाम्बी ने दो चरणों में (‘फ्रॉम अबव’ तथा ‘फ्रॉम बिलो’) भारत में सामन्तवाद के विकास की बात की थी। प्रो. शर्मा ने चरणों के विभाजन को अस्वीकार किया लेकिन कई मामलों में कोसाम्बी की थीसिस को विकसित करते हुए भारत में सामन्तवाद के विकास की अपनी थीसिस दी। यूरोप में सामन्तवाद के विकास को लेकर दो स्कूलों में बहस रही है। प्रो. शर्मा की रचना में इन दोनों स्कूलों का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने दोनों ही स्कूलों द्वारा पद्धति के धरातल पर किये गये योगदानों को वैज्ञानिक रूप से संश्लेषित किया। इससे पहले कि हम प्रो. शर्मा की रचना के बारे मे बात करें, संक्षेप में इन दोनों स्कूलों के बारे में जान लिया जाय। एक स्कूल के प्रतिनिधि अपने समय के महान इतिहासकार हेनरी पिरेन थे, जिन्होंने सामन्तवाद के उदय और पतन की ‘ली ग्रान्दे कॉमर्स’ की थीसिस दी। इसके अनुसार व्यापार और शहरीकरण के विकास का सामन्तवाद के साथ व्युत्क्रमानुपाती सम्बन्ध होता है। यानी, जब व्यापार और शहरीकरण विकसित होता है (जैसा कि रोमन साम्राज्य के पतन तक था) तो सामन्तवाद पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही व्यापार और शहरीकरण का पतन होता है (जैसा कि दक्षिण यूरोप पर अरब हमले के बाद लम्बी दूरी के व्यापार के भंग होने के बाद हुआ) वैसे ही सामन्तवाद का उदय होता है, और जब दुबारा व्यापार बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था सामन्तवाद से पूँजीवाद की ओर बढ़ने लगती है। इसे सामन्तवाद उदय और पतन की पिरेनियन थीसिस या ‘लम्बी दूरी का व्यापार’ सिद्धान्त कहते हैं। यह उत्पादन पद्धति के पैदा होने और ख़त्म होने के लिए बाह्य कारकों पर बल देता है, यानी कि बाह्य व्यापार। यह कहता है व्यापार से आने वाली समृद्धि मुद्रा अर्थव्यवस्था और शहरीकरण को जन्म देती है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को समाप्त कर बड़े पैमाने की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पैदा करता है। शुरू में अधिकांश मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस पिरेनियन थीसिस में थोड़ा-बहुत बदलाव के साथ इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसका विरोध करते हुए दिखलाया कि व्यापार और शहरीकरण के कारक निश्चित रूप से सहायक थे और उत्प्रेरक का काम कर रहे थे, लेकिन वास्तविक कारक आन्तरिक थे जिन्होंने सामन्तवाद को पैदा और बाद में खत्म किया। ये कारक था वर्ग संघर्ष का कारक, जो कि उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों के अन्तरविरोध की सामाजिक अभिव्यक्ति था। भारत के मामले में प्रो. राम शरण शर्मा इन दोनों स्कूलों के अप्रोच को संश्लेषित करते हुए दो प्रमुख कारक बताते हैं जिन्होंने सामन्तवाद को जन्म दिया। पहला कारक था लोहे की तकनोलॉजी के बाद खेती के तहत क्षेत्र का तेज़ी से विकास। इस परिवर्तन ने सामाजिक समृद्धि के स्रोत और रूप को बुनियादी तौर पर बदल दिया। इसके साथ ही सम्पत्ति का सबसे अहम रूप ज़मीन और पालतू पशु हो गये। खेती के प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन जाने से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक संरचना में ज़बर्दस्त परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन भूस्वामी वर्ग के सबसे ताकतवर शासक वर्ग के रूप में उभार का प्रमुख कारण बना। लेकिन इस उभार को जिस कारक ने उत्प्रेरित किया, वह था पहली सदी ईसवी में व्यापार और शहरों के पतन के साथ पूरी अर्थव्यवस्था का स्थानीयकरण। मुद्रा का अभाव पैदा होने लगा, शहर ख़त्म होने लगे, खेती पर ज़ोर बढ़ता गया। इसके साथ ही राज्य के लिए अपने कर्मचारियों को धन के रूप में भुगतान करना मुश्किल होता गया। यहीं से भूमि अनुदानों की व्यवस्था शुरू हुई। ये भूमि अनुदान राज्य ने पहले ब्राह्मणों को देना शुरू किया और मन्दिरों की आर्थिक शक्ति और राजनीतिक भूमिका में इज़ाफ़ा हुआ। वे स्वायत्त शक्ति बन गये और किसानों का शोषण करने की मशीनरी का संस्थाबद्ध रूप भी। बाद में, ग़ैर-धार्मिक व्यक्तियों और संस्थाओं को भी भूमि अनुदान मिलने लगे। ये मुख्य तौर पर क्षत्रियों और कायस्थों जैसी जातियों को मिले। इसी काल में, इन जातियों की शक्ति में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई और ब्राह्मणों के साथ सत्ता में इनकी साझीदारी का प्रतिशत बढ़ा। भूमि अनुदानों की व्यवस्था के पूरे उपमहाद्वीप में प्रचलित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और इसके साथ ही सामन्तवाद का उदय हुआ। इस व्यवस्था में राज्य और किसान वर्ग के बीच एक मध्यस्थ था, जो कि लगान वसूलता था, शासकीय और प्रशासनिक शक्तियाँ रखने के साथ न्यायिक शक्तियाँ रखता था। इस प्रकार वह स्वयं विखण्डित राजसत्ता का एक हिस्सा था। शक्ति का विखण्डीकरण और विकेन्द्रीकरण हुआ और पूरा सामन्त वर्ग राजा के नेतृत्व में किसानों और आम मेहनतकश आबादी को लूटने का काम करने लगा। इस प्रकार प्रो. शर्मा ने भारत में सामन्तवाद के उदय के दोनों कारकों पर ज़ोर दिया। हाँ, यह ज़रूर था कि उनका ज़ोर पिरेनियन थीसिस पर कुछ ज़्यादा हो गया था जो कि मार्क्सवाद के विरोध में जाते हुए बाह्य कारकों (विनिमय सम्बन्धों) पर ज़्यादा ज़ोर देती है, और आन्तरिक कारकों (उत्पादन सम्बन्धों) पर कम।

‘भारतीय सामन्तवाद’ के प्रकाशन के बाद एक ज़बर्दस्त बहस शुरू हो गयी। एक अन्य इतिहासकार हरबंस मुखिया ने यह सवाल उठा दिया कि भारत में सामन्तवाद था भी या नहीं। इस पर प्रो. शर्मा ने जवाब देते हुए एक बार फिर बहुविध स्रोतों से सिद्ध किया कि भारत में सामन्तवाद था। कुछ आलोचनाओं का आधार यूरोपीय सामन्तवाद से तुलना के कारण पैदा हुआ था। प्रो. शर्मा की आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि यूरोप में सामन्तवाद का एक प्रमुख आधार भूदास व्यवस्था (सर्फडम) थी, जो कि भारत में संस्थाबद्ध रूप में नहीं थी। इस आलोचना का कारण प्रसिद्ध रचना ‘सामन्ती समाज’ के लेखक मार्क ब्लॉक की यह प्रस्थापना थी कि भूदास प्रथा सामन्तवाद की सबसे प्रमुख चारित्रिक विशेषता है। इस आलोचना का जवाब देते हुए प्रो. शर्मा ने यूरोपीय सामन्तवाद से तुलना के मानक को ख़ारिज किया। उन्होंने बताया कि संस्थाबद्ध भूदास प्रथा सामन्तवाद के अस्तित्व की शर्त नहीं है। और इसकी ग़ैर-मौजूदगी में भी अगर सामन्ती लगान मौजूद है और एक मध्यवर्ती वर्ग राज्य और किसान वर्ग के बीच मौजूद है तो सामन्तवाद की उपस्थिति के लिए यह पर्याप्त है। यह मुद्दा आज भी इतिहासकारों को खेमे में बाँट देता है लेकिन कुल मिलाकर अपने कई नुक्तों के लिए आलोचना का शिकार होने के बावजूद भारतीय सामन्तवाद की प्रो. शर्मा की थीसिस कुल मिलाकर आज एक स्थापित थीसिस मानी जाती है। इस थीसिस को उन्होंने बाद में दो और पुस्तकों में और समृद्ध किया: ‘अर्बन डिके इन इण्डिया 400-1000 ईसवी’ (1987) और ‘अर्ली मेडिईवल इण्डियन सोसायटी: ए स्टडी इन फ्रयूडलाइज़ेशन’ (2001)।

उनकी एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण रचना ‘मटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फॉर्मेशंस इन एंशण्ट इण्डिया’ 1983 में प्रकाशित हुई। इसमें एक बार फिर उन्होंने उत्तर-वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति के सवाल को लिया और साथ ही बौद्ध और जैन धर्म जैसे धार्मिक पन्थों के उदय के भौतिक आधार को स्पष्ट करते हुए बताया कि लोहे की तकनोलॉजी के उदय के साथ खेती का स्वरूप बदला और इस बदले स्वरूप में पालतू पशुओं की महत्ता बढ़ गयी। ऐसे में जिस धर्म ने इन नये परिवर्तनों के अनुरूप अपने संरचना को संस्थापित किया वे लोकप्रिय हो गये और तेज़ी से फैले। बौद्ध धर्म और जैन धर्म समाज में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल थे और इसीलिए वे तेज़ी से पनपे। उन्होंने इस रचना में राज्य सिद्धान्त के मामले में भी योगदान किया। उन्होंने कार्ल विटफॉगल के पाश्चात्य निरंकुशता (ओरियण्टल डेस्पॉटिज़्म) के सिद्धान्त का खण्डन किया और दिखलाया कि भारत में भी राज्य संरचना का निर्धारण क्षेत्रीय, जैविक, सभ्यता या दिव्य रूप से नहीं बल्कि समाज में हो रहे भौतिक परिवर्तनों से निर्धारित हो रही थी। राज्य की उत्पत्ति और विकास के सवाल को उन्होंने 1989 की रचना ‘ओरिजिन ऑफ स्टेट इन इण्डिया’ में और फिर ‘दि स्टेट एण्ड वर्ण फॉर्मेशन इन दि मिड गैंजेटिक प्लेंस-एन एथ्नोआर्कियोलॉजिकल व्यू’ में भी उठाया और पहले से अधिक पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ अपनी थीसिस को सिद्ध किया।

प्रो. शर्मा ने जीवन पर्यन्त अपने इतिहास लेखन के जरिये साम्प्रदायिक फासीवादियों की राह मुश्किल बनायी। ख़ास तौर पर, जब जनता पार्टी की सरकार ने संघी दबाव में उनकी पुस्तक ‘एशंण्ट इण्डिया’ को स्कूल पाठ्यक्रम से हटाया तो उन्होंने इसके खि़लाफ़ एक पुस्तिका लिखी ‘इन डिफेंस ऑफ एंशण्ट इण्डिया’। इसके बाद देश भर के अकादमिक और बौद्धिक समुदाय ने इतिहास के फासीवादीकरण का जमकर विरोध किया और अन्त में इस पुस्तक से सरकार को प्रतिबन्ध हटाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने आर्यों के भारतीय मूल की काल्पनिक संघी थीसिस को साक्ष्यों समेत खण्डित करते हुए दो रचनाएँ लिखीं ‘लुकिंग फॉर दि आर्यंस’ (1995) और ‘एड्वेण्ट ऑफ दि आर्यंस’ (1999)। 1991 में उन्होंने बाबरी मस्जिद विवाद पर एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका नाम था ‘रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद: ए हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू दि नेशन’। एक वर्ष पहले ही उन्होंने ‘कम्युनल हिस्ट्री एण्ड रामाज़ अयोध्या’ लिखकर साम्प्रदायिक फासीवादियों के सारे दावों की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। ये सभी पुस्तिकाएँ छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गयीं और इससे संघी हाफपैण्टियों की काफ़ी फजीहत हुई। यही कारण था कि संघियों ने प्रो. शर्मा से हमेशा बेइन्तहाँ नफ़रत की।

प्रो. राम शरण शर्मा सही मायने में ऐक्टिविस्ट इतिहासकार, एक जनता के इतिहासकार थे। 1972 में ‘भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद’ के संस्थापक अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जो कार्य किये वे वास्तव में प्रशंसनीय हैं। 1975 में भारतीय इतिहास कांग्रेस में उन्होंने घबराये बुद्धिजीवियों को आपातकाल के खि़लाफ़ प्रस्ताव पास करने पर राज़ी किया और इस प्रकार भारतीय इतिहास कांग्रेस को एकमात्र ऐसी बुद्धिजीवियों की संस्था होने का गौरव हासिल है जिसने उस आतंक के खि़लाफ़ आवाज़ उठाते हुए आपातकाल के खि़लाफ़ प्रस्ताव पास किया। इसके बाद उनकी स्कूल पाठ्यक्रम में लगी पुस्तक ‘प्राचीन भारत’ को हटाये जाने के बाद उन्होंने भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद की ओर से खुले तौर पर सरकार के खि़लाफ़ और साम्प्रदायिक मंसूबों को नाकामयाब करने की लड़ाई लड़ी। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद ने रामजन्मभूमि मसले पर फासीवादी उन्माद के खि़लाफ़ आधिकारिक तौर पर निन्दा प्रस्ताव पारित किया। 1994 में तीसरी विश्व पुरातत्वविज्ञान कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया। ग़ौरतलब है कि यह कांग्रेस आम तौर पर फासीवादियों से समझौतापरस्ती की नीति चलाती रही थी, लेकिन प्रो. शर्मा के व्यक्तित्व के दबाव में उसे भी फासीवाद-विरोधी प्रस्ताव पारित किया।

उन्हें अपने जीवनकाल में जितने पुरस्कारों से नवाज़ा गया वह एक उत्कृष्ट इतिहासकार और एक उत्कृष्ट मनुष्य के रूप में उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को उजागर नहीं करता है। वे स्कूल ऑफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़, लन्दन विश्वविद्यालय में 1959 से 1964 तक विजिटिंग फेलो थे; 1965 से 1966 तक वे टोरण्टो विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर थे; 1989 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और 1983 में ‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई’ द्वारा उत्कृष्ट भारतशास्त्रियों को दिया जाने वाला कैम्पबेल मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया गया; 2001 में उन्हें कोलकाता की एशियाटिक सोसायटी द्वारा उत्कृष्ट इतिहासकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार हेमचन्द्र रायचौधुरी जन्मशती स्वर्ण पदक दिया गया। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने उन्हें जीवन पर्यन्त भारतीय इतिहास लेखक को अभूतपूर्व योगदान देने के लिए वी-के- राजवडे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया; बर्दवान विश्वविद्यालय ने उन्हें डी-लिट (ऑनरिस कॉज़ा) प्रदान किया और सारनाथ के उच्चतर तिब्बती अध्ययन केन्द्रीय संस्थान द्वारा भी यही उपाधि दी गयी। पटना विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि दे रखी थी। वे भारत में विज्ञान के इतिहास पर राष्ट्रीय आयोग का उत्कृष्ट सदस्य घोषित किया गया था और साथ ही वे भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के इतिहास पर शोध करने वाली युनेस्को की समिति के भी उत्कृष्ट सदस्य थे। इस सूची को और लम्बा किया जा सकता है लेकिन वह इस शानदार अकादमिक के व्यक्तित्व के सारे आयामों को नापने के लिए नाक़ाफ़ी ही होगा। मरने से ठीक पहले जब वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी जो 2011 में ही वीवा बुक्स ने प्रकाशित की है: ‘इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इण्डिया’। इसी बात से उनके व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है।

प्रो. राम शरण शर्मा का जाना भारतीय इतिहास लेखन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। निश्चित तौर पर, हर इंसान कभी न कभी मरता है। लेकिन कुछ ही इंसान होते हैं जो अपने जीवन के दौरान अपने क्षेत्र की संरचना और सीमा को परिभाषित करते हैं। प्रो. शर्मा ऐसे ही शख़्स थे। वे जब तक जीवित रहे, उन्होंने भारतीय प्राचीन इतिहास के लेखन के क्षितिज को परिभाषित किया। उनका योगदान महज़ ऐतिहासिक शोध के धरातल पर नहीं था, बल्कि इतिहास-लेखन की पहुँच (अप्रोच) और पद्धति (मेथड) के धरातल पर था। और यही वह चीज़ है जो उन्हें महान इतिहासकार बनाती है और इस मामले में उन्हें डी-डी- कोसाम्बी, गॉर्डन चाइल्ड, हेनरी पिरेन, ई-पी- थॉमसन, मार्क ब्लॉक, क्रिस्टोफर हिल, ज्यॉफरी स्टे डि क्रोआ, एरिक हॉब्सबॉम आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकारों की श्रेणी में खड़ा करता है। ऐसे उत्कृष्ट मनुष्य और मार्क्सवादी इतिहासकार को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।

मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, सितम्बर-अक्टूबर 2011

'आह्वान' की सदस्यता लें!

आर्थिक सहयोग भी करें!