सवाल की तरह खड़ी है हक़ीक़त

यह हमारे समय की तस्वीर है; और कब तक ?

प्रेम प्रकाश

“क्या आज़ादी सिर्फ़ तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें

एक पहिया ढोता है

या इसका कोई ख़ास मतलब होता है?”

(धूमिल की कविता ‘बीस साल बाद’ से)

67 साल की आज़ादी के बाद आज हम एक बार फिर क्या उन्हीं सवालों से जूझते हुए खड़े नहीं हैं, जिन्हें धूमिल अपनी कविता ‘बीस साल बाद’ में उठा रहे थे? क्या आज़ादी संविधान की किताब में दर्ज महज़ एक शब्द है? साल-दर-साल बीत रहा है – समय, मौसम बदल रहे हैं; सर्दी, गर्मी, बरसात के साथ कभी पाँच साल में और कभी उससे पहले चुनावी मौसम भी आता-जाता रहता है। बस नहीं बदलती तो अवाम की ज़िन्दगी की तस्वीर और उसकी चिन्ता की लकीरें, जो बेउम्र ही चेहरे पर उभर आती हैं। फ़ाइलों के आँकड़े बदल रहे हैं या बदले जा रहे हैं। ग़रीबी गिरती दिखायी जा रही है और लोगों की थालियों से दो वक़्त की रोटी ग़ायब होती जा रही है। दुनिया बदली है, देश बदला है, गाँव उजड़कर शहरों की तरफ़ भागता जा रहा है। सड़कें बढ़ी हैं, मोटरगाड़ियाँ बढ़ी हैं, संचार बढ़ा है, भारत के अमीरों की आबादी भी बढ़ी है और साथ में ही बढ़ी है ग़रीबों की पेट भरने की चिन्ताएँ। क़ानूनों की संख्या बढ़ी है, देश के “रक्षक क़ानूनों” की और “नागरिक क़ानूनों” के साथ ही बढ़ गयी हैं हमारी असुरक्षा। “सुरक्षा बल” बढ़े हैं और हमारी असुरक्षा पहले से अधिक बढ़ गयी है। समृद्धि बढ़ी है और “लोकतन्त्र” मजबूत हुआ है, पर शासक वर्ग को हर व्यक्ति बाग़ी नज़र आ रहा है। एक बार फिर चुने जाने और चुनने का खेल शुरू हो चुका है। शहरों के चौराहों से गाँव की गलियों तक, गन्दी बस्तियों से चमचमाते इलाक़ों तक अपने-अपने विकास के मॉडल हैं और अपने-अपने सौहार्द्र के कार्ड, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के राग हैं तो भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रपंच। और लोगों को चुनना है एक और विकल्पहीनता और ख़ुद को लूटने वाले शासकों की एक और जमात। सबकी सुरक्षा का दावा वही कर रहे हैं जिनसे अवाम को सबसे अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। ‘विकास’ का चिल्ल-पों वैसे ही वातावरण में छाया है जैसे बादलों की जगह धुआँ, जो बारिश और नमी तो नहीं दे रहा, हाँ, अलबत्ता आँखों में जलन और आँसू भर रहा है। कहीं गुजरात मॉडल के विकास का झूठ है तो कहीं संविधान के पन्थनिरपेक्ष (सेक्युलर) गणराज्य की हाँक लगायी जा रही है। जैसे काग़ज़ों पर लिखी आज़ादी के शब्दों और ज़िन्दगी की आज़ादी के अर्थों का अन्तर है वैसे ही विकास के दावों और ज़िन्दगियों की हक़ीक़त का अन्तर है।

दुनिया में और मुल्क में एक तरफ़ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ़ ग़रीबों की तादाद। दुनिया के 67 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है जो सबसे ग़रीब 3.5 अरब लोगों की सम्पत्ति के बराबर है; जोकि दुनियाभर की आबादी का लगभग आधा है। देश के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की कुल सम्पत्ति सकल घरेलू उत्पाद का 14.04 प्रतिशत है। लूट-तन्त्र के इस विकास मॉडल ने तो हमारी धरती को रहने लायक़ नहीं छोड़ा है, पानी और हवा को ज़हरीला बना दिया है। वर्ष 2012 में दुनियाभर में 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई है। दूसरी तरफ़ प्रगतिशील विचारों की जगह धर्म और कूपमण्डूकता का प्रचार और उसका तन्त्र ख़ूब फल-फूल रहा है। भारत में वर्ष 2011-12 में धार्मिक एनजीओ ने विदेशी चन्दे के रूप में 602.98 करोड़ रुपये प्राप्त किये। फ़ोर्ब्स पत्रिका की सूची में भारत के अमीरों की तादाद नित नयी ऊँचाइयाँ छू रही है। ग़रीबी के सागर के बीच अमीरी का जश्न मनाने की सीख युवाओं को मीडिया द्वारा दी जा रही है। सनसनी और झूठे आँकड़ों की तस्वीर को चमकाया जा रहा है जबकि सच्ची कहानियाँ बयान करने वाले आँकड़े नेपथ्य में ठेले जा रहे हैं।

यह इस देश की सच्चाई है जहाँ आज भी सरकारी आँकड़ों के अनुसार मृत्युदर 7.1 है। शिशु मृत्यु दर 44 प्रतिशत है। शिशु मृत्यु का 54.1 प्रतिशत पैदा होने के पहले सप्ताह में ही होने वाली मृत्यु हैं। देश में मरने वालों में से 28.1 प्रतिशत को मृत्यु-पूर्व कोई प्रशिक्षित चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। व्यवस्था द्वारा सतत की जा रही इन हत्याओं के बावजूद देश में शर्मिन्दगी की हद तक विकास का राग अलापा जा रहा है। देश विकास कर रहा है और रोज़ किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। औद्योगिक इलाक़ों में श्रमिकों की स्थितियाँ जानवरों जैसी हैं, श्रम विभाग पूँजीपतियों के चाकर बने हुए हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 में 227 हड़तालें और 229 लॉकआउट हुए जिसमें 29,23,601 मज़दूर प्रभावित हुए। वर्ष 2012 में हड़तालों और लॉकआउट के कारण 116,90,909 कार्यदिवस प्रभावित हुए। वास्तविक तस्वीर इन सरकारी आँकड़ों से कहीं अधिक भयानक है। ये फ़ाइलों में बन्द संख्याएँ नहीं हैं, यह उस आबादी की दास्तान है जो इस देश को चलाती है और जिसकी ज़िन्दगी इतनी दूभर कर दी जाती है कि वह हड़तालों पर जाने को मजबूर होती है। यह जानते हुए कि कल शाम के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। भारत की जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में 137,49,424 परिवार झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इनमें वे परिवार शामिल नहीं हैं जिनके आवास का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यह न तो कभी चुनाव का कोई एजेण्डा बनाता है और न ही विमर्श का।

यह इस देश की सच्चाई है जहाँ आज भी सरकारी आँकड़ों के अनुसार मृत्युदर 7.1 है। शिशु मृत्यु दर 44 प्रतिशत है। शिशु मृत्यु का 54.1 प्रतिशत पैदा होने के पहले सप्ताह में ही होने वाली मृत्यु हैं। देश में मरने वालों में से 28.1 प्रतिशत को मृत्यु-पूर्व कोई प्रशिक्षित चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। व्यवस्था द्वारा सतत की जा रही इन हत्याओं के बावजूद देश में शर्मिन्दगी की हद तक विकास का राग अलापा जा रहा है। देश विकास कर रहा है और रोज़ किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। औद्योगिक इलाक़ों में श्रमिकों की स्थितियाँ जानवरों जैसी हैं, श्रम विभाग पूँजीपतियों के चाकर बने हुए हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 में 227 हड़तालें और 229 लॉकआउट हुए जिसमें 29,23,601 मज़दूर प्रभावित हुए। वर्ष 2012 में हड़तालों और लॉकआउट के कारण 116,90,909 कार्यदिवस प्रभावित हुए। वास्तविक तस्वीर इन सरकारी आँकड़ों से कहीं अधिक भयानक है। ये फ़ाइलों में बन्द संख्याएँ नहीं हैं, यह उस आबादी की दास्तान है जो इस देश को चलाती है और जिसकी ज़िन्दगी इतनी दूभर कर दी जाती है कि वह हड़तालों पर जाने को मजबूर होती है। यह जानते हुए कि कल शाम के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। भारत की जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में 137,49,424 परिवार झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इनमें वे परिवार शामिल नहीं हैं जिनके आवास का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यह न तो कभी चुनाव का कोई एजेण्डा बनाता है और न ही विमर्श का।

एक सर्वेक्षण रिपोर्ट और विकास के दावों की तस्वीर:

देश में बेरोज़गारों की भारी फ़ौज है। श्रमिकों की 97 प्रतिशत आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। संविधान की इबारतें, श्रम क़ानून, सामाजिक सुरक्षा के क़ानून और वे दावे जिनमें इस देश की व्यवस्था समावेशी विकास की बात करती है, उसको एक निर्माण-स्थल के सर्वेक्षण द्वारा समझा जा सकता है।

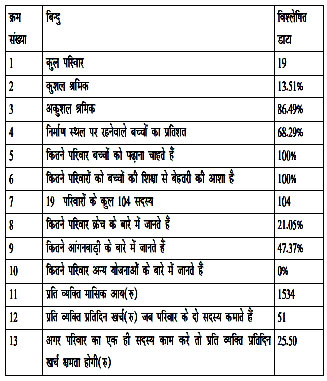

महाराष्ट्र राज्य का वर्धा जिला। आज़ादी के पुरोधा गांधी जी की कर्मभूमि सेवाग्राम। और यहीं पर है गांधी के नाम पर स्थापित ‘महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय’। संसद द्वारा 1997 में पारित अधिनियम द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य हिन्दी का प्रचार-प्रसार और हिन्दी भाषा में ज्ञान-उत्पादन करना मुख्य है। ज्ञान-उत्पादन के लिए भवन और ढाँचागत सुविधाएँ होनी चाहिए। शत-प्रतिशत निर्माण-कार्य विभिन्न ठेका कम्पनियों के माध्यम से कराया जा रहा है। आस-पास से लेकर झारखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश और अन्य जगहों से आये मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं। यह वह आबादी है जिसके जीवन में विस्थापन एक अंग के रूप में शामिल हो गया है और इसको यह अपनी नियति मान बैठी है। यह इक्कीसवीं सदी का घुमक्कड़ जनसमूह है जो जीविका की तलाश में देश में आन्तरिक विस्थापन का शिकार बना घूमता रहता है। विदर्भ की गर्मी और आठ फुट की झुग्गियों में गुज़र करती यह आबादी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सुबह से शाम तक काम करते देखे जा सकते हैं। अधिकांश परिवारों में महिलाएँ और बच्चे भी काम करते हैं। अधिकतर मज़दूर 40 से कम उम्र के हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं परन्तु न तो आस-पास कोई सरकारी स्कूल है और न ही क्रेच की सुविधा। कुछ बड़े बच्चे माँ-बाप के साथ ही काम पर भी लग जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को न तो किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा की व्यवस्था है और न ही उनको आँगनबाड़ी आदि की जानकारी। इन मज़दूरों के आश्रित माता-पिता दूर इनके पैतृक निवास पर ही रहते हैं और उनके देख-रेख की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं के कन्धों पर होती है। केन्द्र सरकार की न्यूनतम मज़दूरी मानक के अनुसार इस सर्वेक्षण के समय अकुशल मज़दूर की मज़दूरी दर 207 रुपये प्रतिदिन और कुशल की 279 रुपये प्रतिदिन थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्धा केन्द्र सरकार द्वारा मज़दूरी के जोन ‘ग’ में स्थित है। मज़दूरों से पूछे जाने पर पता चला की अकुशल मज़दूर को रुपये 200 और कुशल को 350 से 400 रुपये तक मज़दूरी मिलती है जो सरकारी मानक के आसपास ही ठहरती है, परन्तु महीने में बमुश्किल से 20 दिन ही काम मिल पाने के कारण आमदनी बहुत कम है। कुल चार झुग्गी स्थलों से 19 परिवारों का सर्वे किया गया व आँकड़े संकलित किये गये। लगभग 25 प्रतिशत संख्या में परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके साथ काम करते हैं। उनमें से भी अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 5 साल तक है, उनके साथ हैं और शेष उनके पैतृक गाँव में अपने दादा-दादी के साथ हैं। ऐसा कम आमदनी के चलते है। ये लोग लगभग 5-14 साल तक बच्चों को गाँव पर रखते हैं उनमें से कुछ पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं । 14 साल की उम्र के बाद ये बच्चे अक्सर अपने माता-पिता के साथ काम की जगहों पर आकर काम करने लगते हैं। इन परिवारों के मद्देनज़र तैयार की गयी प्रश्नावली के आधार पर सारणी एक में मूल बिन्दुओं को रखा गया है। 19 परिवारों में से कुल 37 सदस्य काम करने वाले हैं, जिसमें 5 मिस्त्री और 32 बेलदार हैं जो यह दिखाता है कि यह 32 लोग अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आने के कारण कम मज़दूरी पाते हैं। परिवार के कुल 41 बच्चों में से 17 लड़के और 11 लड़कियाँ साथ में रहते हैं जोकि कुल बच्चों का 68.29 प्रतिशत है, ये निर्माण स्थलों पर रहते हैं और उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी परिवारों के माता-पिता इन्हीं कमाऊ लोगों पर आश्रित हैं। इनकी शिक्षा की इस कदर अवहेलना के बावजूद 100 प्रतिशत परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एवं 100 प्रतिशत परिवारों को अभी भी उम्मीद है कि उनके बच्चों का जीवन शिक्षा से ही ठीक हो सकता है। केवल 21.05 प्रतिशत परिवारों को क्रेच के बारे में जानकारी है व 47.37 प्रतिशत परिवार ही आंगनबाड़ी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा 100 प्रतिशत परिवार अन्य किसी भी सरकारी योजना के बारे में नहीं जानते। इन 19 परिवारों के कुल 104 सदस्यों की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय केवल रुपया 1534 है जबकि ये काम के लिए अपना गाँव-घर छोड़कर अपने ही देश में निर्वासन की ज़िन्दगी जीते रहते हैं। इनकी हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद इनका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का ख़र्च मात्र 51 रुपये है जबकि परिवार में दो व्यक्ति काम करते हैं। इसके अलावा इन चारों झुग्गियों में लगभग 6 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ हैं और स्थल निरीक्षण के दिन वे उपस्थित नहीं थे जिसकी वजह से इन परिवारों के लगभग 15 बच्चे इस सारणी और सर्वे में शामिल नहीं हो पाये। अध्ययन का विश्लेषण सारणी 2 में दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य का वर्धा जिला। आज़ादी के पुरोधा गांधी जी की कर्मभूमि सेवाग्राम। और यहीं पर है गांधी के नाम पर स्थापित ‘महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय’। संसद द्वारा 1997 में पारित अधिनियम द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य हिन्दी का प्रचार-प्रसार और हिन्दी भाषा में ज्ञान-उत्पादन करना मुख्य है। ज्ञान-उत्पादन के लिए भवन और ढाँचागत सुविधाएँ होनी चाहिए। शत-प्रतिशत निर्माण-कार्य विभिन्न ठेका कम्पनियों के माध्यम से कराया जा रहा है। आस-पास से लेकर झारखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश और अन्य जगहों से आये मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं। यह वह आबादी है जिसके जीवन में विस्थापन एक अंग के रूप में शामिल हो गया है और इसको यह अपनी नियति मान बैठी है। यह इक्कीसवीं सदी का घुमक्कड़ जनसमूह है जो जीविका की तलाश में देश में आन्तरिक विस्थापन का शिकार बना घूमता रहता है। विदर्भ की गर्मी और आठ फुट की झुग्गियों में गुज़र करती यह आबादी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सुबह से शाम तक काम करते देखे जा सकते हैं। अधिकांश परिवारों में महिलाएँ और बच्चे भी काम करते हैं। अधिकतर मज़दूर 40 से कम उम्र के हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं परन्तु न तो आस-पास कोई सरकारी स्कूल है और न ही क्रेच की सुविधा। कुछ बड़े बच्चे माँ-बाप के साथ ही काम पर भी लग जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को न तो किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा की व्यवस्था है और न ही उनको आँगनबाड़ी आदि की जानकारी। इन मज़दूरों के आश्रित माता-पिता दूर इनके पैतृक निवास पर ही रहते हैं और उनके देख-रेख की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं के कन्धों पर होती है। केन्द्र सरकार की न्यूनतम मज़दूरी मानक के अनुसार इस सर्वेक्षण के समय अकुशल मज़दूर की मज़दूरी दर 207 रुपये प्रतिदिन और कुशल की 279 रुपये प्रतिदिन थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्धा केन्द्र सरकार द्वारा मज़दूरी के जोन ‘ग’ में स्थित है। मज़दूरों से पूछे जाने पर पता चला की अकुशल मज़दूर को रुपये 200 और कुशल को 350 से 400 रुपये तक मज़दूरी मिलती है जो सरकारी मानक के आसपास ही ठहरती है, परन्तु महीने में बमुश्किल से 20 दिन ही काम मिल पाने के कारण आमदनी बहुत कम है। कुल चार झुग्गी स्थलों से 19 परिवारों का सर्वे किया गया व आँकड़े संकलित किये गये। लगभग 25 प्रतिशत संख्या में परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके साथ काम करते हैं। उनमें से भी अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 5 साल तक है, उनके साथ हैं और शेष उनके पैतृक गाँव में अपने दादा-दादी के साथ हैं। ऐसा कम आमदनी के चलते है। ये लोग लगभग 5-14 साल तक बच्चों को गाँव पर रखते हैं उनमें से कुछ पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं । 14 साल की उम्र के बाद ये बच्चे अक्सर अपने माता-पिता के साथ काम की जगहों पर आकर काम करने लगते हैं। इन परिवारों के मद्देनज़र तैयार की गयी प्रश्नावली के आधार पर सारणी एक में मूल बिन्दुओं को रखा गया है। 19 परिवारों में से कुल 37 सदस्य काम करने वाले हैं, जिसमें 5 मिस्त्री और 32 बेलदार हैं जो यह दिखाता है कि यह 32 लोग अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आने के कारण कम मज़दूरी पाते हैं। परिवार के कुल 41 बच्चों में से 17 लड़के और 11 लड़कियाँ साथ में रहते हैं जोकि कुल बच्चों का 68.29 प्रतिशत है, ये निर्माण स्थलों पर रहते हैं और उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी परिवारों के माता-पिता इन्हीं कमाऊ लोगों पर आश्रित हैं। इनकी शिक्षा की इस कदर अवहेलना के बावजूद 100 प्रतिशत परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एवं 100 प्रतिशत परिवारों को अभी भी उम्मीद है कि उनके बच्चों का जीवन शिक्षा से ही ठीक हो सकता है। केवल 21.05 प्रतिशत परिवारों को क्रेच के बारे में जानकारी है व 47.37 प्रतिशत परिवार ही आंगनबाड़ी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा 100 प्रतिशत परिवार अन्य किसी भी सरकारी योजना के बारे में नहीं जानते। इन 19 परिवारों के कुल 104 सदस्यों की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय केवल रुपया 1534 है जबकि ये काम के लिए अपना गाँव-घर छोड़कर अपने ही देश में निर्वासन की ज़िन्दगी जीते रहते हैं। इनकी हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद इनका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का ख़र्च मात्र 51 रुपये है जबकि परिवार में दो व्यक्ति काम करते हैं। इसके अलावा इन चारों झुग्गियों में लगभग 6 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ हैं और स्थल निरीक्षण के दिन वे उपस्थित नहीं थे जिसकी वजह से इन परिवारों के लगभग 15 बच्चे इस सारणी और सर्वे में शामिल नहीं हो पाये। अध्ययन का विश्लेषण सारणी 2 में दिया गया है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि समूचे देश में निर्माण मज़दूरों के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से दूर हैं और जो शिक्षा पा भी रहे हैं वह नाम मात्र की और पुनः 14-15 साल की उम्र में मज़दूरी करने को विवश हैं। ‘बच्चे देश का भविष्य’ जैसे नारे भले ही लगाये जाते हों पर हक़ीक़त उलट है और आज देश की नीति बच्चों को दो ऐसे समूहों में बाँट रही है जो दो दुनियाओं के वयस्कों का निर्माण करेगी और वह कदापि जीने लायक दुनिया नहीं होगी। देश में न्यूनतम वेतन क़ानून के लागू होने की स्थिति में भी अगर पूरे साल काम नहीं मिलता है तो मज़दूर आबादी व उसका परिवार केवल ज़िन्दा रहने की शर्त को ही पूरा कर पायेगा, वह भी मुश्किल से। और अगर यह पूरी तरह लागू हुआ भी और पूरे साल काम मिल भी जाये तो भी हम देखते हैं कि मौजूदा न्यूनतम वेतन किसी भी तरह से मज़दूर आबादी को सम्मानपूर्वक ज़िन्दगी जीने की आर्थिक आज़ादी नहीं देता। यह है बुर्जुआ नियमों की तथाकथित नैतिकता और न्याय के महिमामण्डन का सच। यह अत्यन्त लघु कार्य हमें जो संकेत करता है वह मज़दूरों की नारकीय स्थिति का महज़ एक नमूना भर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा तो बहुत दूर की बात दो जून की रोटी जुटा पाना भी देश की मेहनतकश आबादी के लिए इस विकास के मॉडल में मिलती नहीं दिखती। बच्चों को पढ़ाने के सपने एक भारी आबादी की आँखों में ही सूख रहे हैं।

इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि समूचे देश में निर्माण मज़दूरों के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से दूर हैं और जो शिक्षा पा भी रहे हैं वह नाम मात्र की और पुनः 14-15 साल की उम्र में मज़दूरी करने को विवश हैं। ‘बच्चे देश का भविष्य’ जैसे नारे भले ही लगाये जाते हों पर हक़ीक़त उलट है और आज देश की नीति बच्चों को दो ऐसे समूहों में बाँट रही है जो दो दुनियाओं के वयस्कों का निर्माण करेगी और वह कदापि जीने लायक दुनिया नहीं होगी। देश में न्यूनतम वेतन क़ानून के लागू होने की स्थिति में भी अगर पूरे साल काम नहीं मिलता है तो मज़दूर आबादी व उसका परिवार केवल ज़िन्दा रहने की शर्त को ही पूरा कर पायेगा, वह भी मुश्किल से। और अगर यह पूरी तरह लागू हुआ भी और पूरे साल काम मिल भी जाये तो भी हम देखते हैं कि मौजूदा न्यूनतम वेतन किसी भी तरह से मज़दूर आबादी को सम्मानपूर्वक ज़िन्दगी जीने की आर्थिक आज़ादी नहीं देता। यह है बुर्जुआ नियमों की तथाकथित नैतिकता और न्याय के महिमामण्डन का सच। यह अत्यन्त लघु कार्य हमें जो संकेत करता है वह मज़दूरों की नारकीय स्थिति का महज़ एक नमूना भर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा तो बहुत दूर की बात दो जून की रोटी जुटा पाना भी देश की मेहनतकश आबादी के लिए इस विकास के मॉडल में मिलती नहीं दिखती। बच्चों को पढ़ाने के सपने एक भारी आबादी की आँखों में ही सूख रहे हैं।

देश विकास कर रहा है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो कल बेलदार बनेंगे, मिस्त्री बनेंगे, भूख और विस्थापन इनके हिस्से आयेगा। पुनः देश आगे बढ़ेगा विश्वविद्यालय खुलेंगे पर इनके लिए नहीं। देश के संविधान की इबारत जीने का अधिकार देती है, सम्मानपूर्वक जीने का – जैसे गोरख पाण्डेय की व्यंग्य कविता में टाँग तोड़कर नाचने का अधिकार राजकुमार मैना चिड़िया को दे रहा था। ज़िन्दगी को पेट का गड्ढा भरने तक सीमित रखने के बाद चारों तरफ़ शोर मचाया जा रहा है ‘समाजवादी पन्थनिरपेक्ष जनतान्त्रिक गणराज्य’ अपने नागरिकों की ‘न्याय’, ‘आज़ादी’ और ‘समानता’ के लिए प्रतिबद्ध है। पसीना बहाता मज़दूर व आत्महत्या करता ग़रीब किसान अपने ‘नागरिक’ होने की पात्रता के लिए जूझता है। देश के “विकास” की चिन्ता में डूबे हुक्मरान और शासक वर्ग विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारी आँखों पर अपनी नज़र से देखने की आदत डलवा रहे हैं। एदुआर्दो खालियानो का यह कथन कितना सच है कि “जिस धरती पर हर अगले मिनट एक बच्चा भूख या बीमारी से मरता हो, वहाँ पर शासक वर्ग की दृष्टि से चीज़ों को समझने की आदत डाली जाती है। लोगों को इस दशा को एक स्वाभाविक दशा समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लोग व्यवस्था को देशभक्ति से जोड़ लेते हैं और इस तरह व्यवस्था का विरोधी एक देशद्रोही अथवा विदेशी एजेण्ट बन जाता है। जंगल के क़ानूनों को पवित्र रूप दे दिया जाता है ताकि पराजित लोग अपनी हालत को अपनी नियति समझ बैठें।”

मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, जनवरी-अप्रैल 2014

'आह्वान' की सदस्यता लें!

आर्थिक सहयोग भी करें!